中信出版

据说男女距离小于20厘米而不排斥彼此,就有潜力成为情侣。据此理论,北京西二旗地铁站就会非常浪漫。那个地方,人和人之间的距离经常在10厘米之内并保持半小时之久。作为一名平庸的青年教师,我每天要从郊区坐地铁到市内,因此和不少容貌端庄的人保持过相当亲密的距离。

长期坐地铁,我逐渐获得特殊技能,能够有效地利用胳膊肘、手机的外延以及车厢立柱来获得一种空间边界。在身体不得不触碰到别人的时候,我总能保证用胯骨冲人,避免四目相对或看别人的后脑勺。不知道为什么,老有人讲中国人在地铁上看手机,不看报纸,这是不懂中国国情的怪话。看报纸要左右翻面儿,势必要占据巨大空间,在地铁上是难以实现的。不仅是身体,狭窄空间也装不下视线。作为大型哺乳动物,视线相交会引起警惕,感觉有被捕食的风险。作为人,视线在别人身体上停留久了会显得鲁莽。手机既可以协助整理视线,又少占空间,伸手举出还能当作界碑来用。在地铁上不看手机简直是不礼貌的。

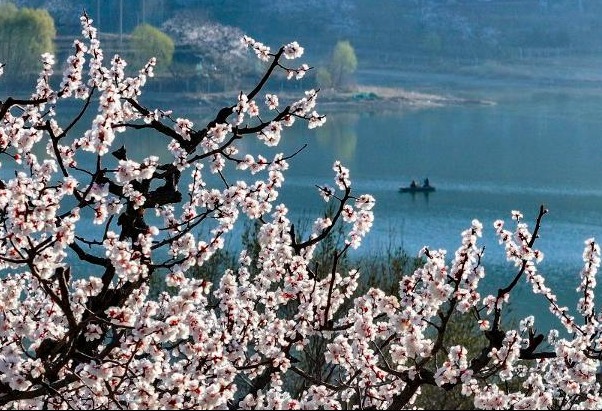

每天早上在西二旗地铁站走一圈,感受人潮涌动。一般心思稍敏感的人,会徒增一种渺小感。林语堂讲人生在宇宙中的渺小像山水画。大山阔水之中,两个微小的人物,坐在月光下闪亮江流上的小舟里。一刹那起,读者就会失落在那种气氛中了。林语堂讲的是一种安静的渺小,里面有孤远和自在。我讲的是忙碌的渺小,不大一样。通常渺小的不值得忙碌,忙碌则会显得特别渺小,这就让人感觉到卑微。就像你盯着一个蚂蚁窝,看久了你总想问,这群忽生忽死的小东西何必要这么劳碌呢?基本上都是瞎折腾,全世界蚂蚁绝户了,也没人在乎。动物活动在当下,很难想象一只忙碌的蚂蚁会突然停下追问蚁生。有时候,当我突然在忙碌的地铁中意识到自己的劳碌时,会立刻陷入自责,觉得自己不是一只称职的蚂蚁。

不只地铁,开车的体验也很特别。据统计,北京市民平均每个工作日通勤时间约为两个小时。其中估计有大量时间在堵车。交通拥堵给大都市人带来了特有的宽容美德,习惯堵车以后,我对孩子明显更加有耐心了。不过,拥堵也带来高昂成本。除了时间损耗,燃油成本、道路养护和环境成本等都大大提高了。

生活在城市中,道路的意义其实非常窄,一般指的就是日常“通勤”。很多农村老人进城追随子女,头一次听根本不懂什么是通勤。英文的commute(通勤)相较于road(路),也生僻得多。乡间小路是不存在通勤的,通勤专指城里人围绕一种特定的生活和工作方式展开的日常交通行为。市民作为雇工从家到公司,再从公司回到家,这样一个空间位置的改变活动才叫通勤。在日常话语中,“通勤”长期以来都不是一个独立词语,通常用“上班去”来表示。随着现代生活的不断发展,“通勤”逐渐成为一个专有名词。

劳动人民的崇高理想是8小时工作,8小时睡眠,8小时给自己。这三个8小时,劳工们只对最后一个真正享有主权。前两者的主权一个被老板占据,一个被自然占据,自己是无力支配的,人不能不上班,不睡觉。但通勤要从这中间偷时间。通勤时间长,就要占用睡眠时间。从燕郊来京上班,睡眠肯定要被压缩。只好上班打盹儿,这样必然占据工作时间。为了保证工作效率,老板只好延迟下班。最终被压缩的必然是属于员工自己的8小时。通勤问题堪称慢性疾病,显著地缩短了人的有效生命。为了缩短拥堵时长,你当然可以选择地铁。不过时间和空间之间有着微妙平衡。如前文所述,虽然地铁是准时的,但时间的节约常常带来空间的显著压缩,这无论对身体还是心理来说都是巨大的成本,造成的情绪损失是无法弥补的。

道路被理解成了通勤,路程本身就被简单看成一种成本。只有起点和终点是有意义的,而过程是乏味且需要忍受的。生活真正有趣的活动通常都是过程性的,和起点、终点无关。比方说吃饭,几点张嘴、几点擦嘴是无关紧要的,重点是吃的过程。如果有人要把几点吃完饭当成乐趣,那他不是个狱警,就多半是个神经病。通勤显然不是,几点出发、几点打卡是全部的关键。你要为这一过程付出金钱和时间,还要付出巨大的情绪。走在路上本身是没有内在意义的,要尽快通过。如果道路就是为了通过,那唯一要考虑的就是别堵上了。

鉴于此,在设计道路桥梁时要进行一系列定量测算和谋划,以期对交通流量有预判,使得道路能够按预期保持通畅。高速上几点到几点只能公交车跑,应急通道谁能用,路肩要多宽,出口离多远,道路信号牌怎么画都要严密计划,专门设计。地铁每个班次的时间要精确到秒,开门要对应到每个入口,发车频率要建模计算,一切都被纳入巨系统中进行控制。

在中国的现代化过程中,“要想富,先修路”是一句耳熟能详的标语。没人能否认道路基础设施建设与经济发展的正向关联。道路使得资源要素的调配和组织成为可能,这是经济得以发展的重要前提。不过,因为道路仅是为了尽快通过,道路本身就变得非常乏味。高速路只允许没有生命的机械呼啸而过,它敌视一切有机体。高速路上既看不到鲜花,也看不见野生动物,更看不见多变的地形。城市道路一样丑陋不堪。你很难想象毕沙罗或莫奈会画一条公路,但他们的确都热爱乡下小径。

丑陋在城市中广泛蔓延。在北京这样的城市,人行道路和自行车道一度越来越少,汽车不断侵蚀非机动车道。这不是少数驾驶员的品格问题,现代城市的逻辑非常清楚:道路的主权属于机动车,行人不配在城市里行走。就这一问题,近来越来越多的人开始有所反思。城市道路不重视行人,归根结底是认为人的双脚不如车轮高级。柏油公路看不起人,背后的逻辑是人看不上自己。在通勤这件事上,现代人都有低自尊的问题。

我的体验是,在大城市走路,是一件很容易感到自己卑微的事。不过好在近几年北京的规划有很大进步。尤其在郊区,大量的公园和湿地得以建设,保持了道路的意义空间,使享受走路成为可能。我最喜欢的活动之一,就是陪着老人、孩子到郊野公园漫无目的地走。不过近来发现老人痴迷智能手环,把走路本身变成了步数竞赛,把行走的内在价值再一次抽空了。走路变成了锻炼身体和炫耀体力的工具,仿佛不为这两个目的走路的人就不配走路一样。这种想要搜集自己一切痕迹的癖好形成了一种“量化自我”的文化,近来成了技术哲学的研究热点。

本文整理摘编自《日常的深处》 王小伟 著 中信出版集团2023.11

责编:

审核:石慧

责编:石慧