大众网

作者:姜坤鹏(山东艺术学院副教授)

该文转载于《物我合一:传统琢玉工艺审美研究》(《文物出版社》)

在中国,玉已经进入到生活的方方面面:哲人以玉比德,诗人以玉喻心,恋人以玉传情,俗人视玉为宝。话讲得好,谓之“玉言”;人长得好,谓之“玉人”;美酒或甘美的浆汁,谓之“琼浆玉液”;合作得好,是珠联璧合;婚姻之美,是金玉良缘;朋友知己,是“一片冰心在玉壶”……中国人崇玉、爱玉的习俗渗透在日常生活中,并成为一种文化基因一直流淌在中国人的血脉中。不过,到底玉为何物,玉和石的边界何在,大家却莫衷一是,难下定论。

一、玉石分化的原因

原始人类究竟何时何地,把玉从石中分化出来,不好具体下准确的定论,或者说这是一个漫长的过程。不过,从新石器时期的玉器使用的范畴、种类、作用以及和石器的区别来看,原始先民对玉已经有了一定的了解,用途上也开始专一化、规范化。仰韶文化、红山文化、龙山文化、良渚文化等遗址玉器的发现,证明了我国原始先民在新石器时代就结束了玉石不分的状态,玉材从石材中分化出来。

玉从石中分化出来,也是源于工具制作与使用,加上人文方面的需求。“原始先民在使用较为坚硬和锋利的细石器时,对它们较好的效能当有过功利性的满足和认识上的肯定”。与此同时,在发现玉材和创造性地使用它们的时候,原始人产生了面向玉材的审美意识。原始人类在打制和磨制石器的生产实践中,不断辨别石的硬度、结构、色泽、性能,发现了不同于一般石材的玉材,并把这些材料加工成砍斫器等实用工具,或者做成佩戴在身上的装饰品,或者制作成原始仪式中的礼器,这就是最早的玉器。原始人在各种生活中不断提升玉的实用价值和精神价值,根据玉材的特性应用于生产、配饰、礼仪等不同领域。玉石分化的过程应该贯穿于整个石器时代,先民们在世世代代打制或者磨制石器的过程中形成了对玉材特性的认识。

因此,在玉石分化的过程中,玉料的充足、工艺的完备、人文的诉求是玉石分化的主要条件。从考古资料来看,我国目前发现的石器时代玉器大多是就地取材,即玉器遗址和玉料的生产基地大体是重合的。如果某个文化发源地盛产玉石材料,就为琢玉艺人就地取材提供了天然的便利,有利于当地琢玉工艺的发展。加工工艺的进步也为玉石分化提供了技术支持。石器工艺从打制向磨制发展的过程中,逐渐产生了琢玉工艺。《诗·小雅·鹤鸣》中“它山之石,可以为错”“它山之石,可以攻玉”的描述,反映了原始社会以石琢玉的基本原理和情况。实用及人文方面的需求是玉石分化的动力所在。 “从一定意义上说,玉从石中的分化,即玉的审美价值逐渐被发现并成为先民特定审美需要的过程”。原始先民把这些美玉佩戴在自己的身上,或者应用于祭祀活动中,满足了实用和精神上的需求,“玉之美”并非只是材料美,而是原始人类审美追求的体现。当然,这种审美要求不是以审美自律发展为目的的,其中还包含宗教、信仰、感情、意志等人类精神的诸多方面,这些都是玉石分化的人文条件。

二、玉识的演变

石器时代对玉的认识已经有了朴素的实用和审美内涵,从古人对玉的使用情况来看,涵盖了材料学和美学双重范畴。原始先民从材料的硬度、色泽、结构、质地出发来认识玉材,并用于不同的领域。

先秦时期,对玉材的界定是广义的,《山海经》记述的玉石既包括透闪石玉,也包括玛瑙、水晶、玉髓、隧石、黑耀石、松石、珉等石和玉。但是,西北的球琳,即“昆山之玉”为真玉,珣玗琪、瑶琨居于其下。“昆山之玉”经夏代和商代的不断认识选择,最终成为王室用玉,其后两千余年一直是中国人推崇的玉材,也是儒家崇尚的比德之玉。据《诗经》记载,当时对玉的认识是“玉出于石”“玉即美石”。在周人眼里,“石之精”、“石润苞玉”都是指具有玉特质的石。春秋战国时期,以孔子为代表的儒家提出以玉比德的思想,来阐释玉质的美。

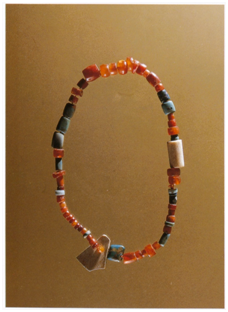

鸡血色石 绿松石串饰 春秋早期

鸡血色石 绿松石串饰 春秋早期

图片来源:杨伯达著《中国玉器全集·春秋战国》河北美术出版社1993年版。

汉代对玉的认识继续深入,东汉许慎《说文解字》:“玉,石之美者,有五德,润泽而温,仁之方也;角思理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠不折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也”。从《说文解字》对“玉”的解释可以看出,玉的材料特性对应了儒家崇尚的人之道德修养,即仁、义、智、勇、洁五德。

十九世纪,西方学者开始从矿物学的角度来认识玉石。1863年,法国矿物学家德穆尔对中国的玉器进行了矿物学角度的分析,首次揭示了中国玉石的硬度、密度、光度、结构等物理性质、化学成分等。德穆尔把中国的玉分为软玉(Nephrite)和硬玉(Jadeite)。软玉主要指的是以中国的和田玉为代表的具有同种属性的玉石,软玉的矿物学成分主要是角闪石类,矿物结构以纤维状为主要特征,摩氏硬度6.0~6.5,比重为2.95(+0.15,-0.05);硬玉主要是指缅甸的翡翠,其成分主要是钠铝硅酸盐,属辉石类,摩氏硬度6.5~7,比重为3.25~3.40。一般来说,中国的玉文化体系特指以软玉为审美取向的体系,在几千年的发展中形成了特定的内涵,而硬玉则是则是在清代汇入的一个分支。总之,基于德穆尔对玉石的科学分析,国际矿物学界和国家标准对玉石进行分析和界定时,不再停留在感官层面上,而是有了科学化的认识和界定。

三、玉的内涵与外延

中国传统审美认知中的玉首先是从玉材料的特性出发,在其传统审美范畴下来认识,即“石之美者”。所谓“美”是从材料的形状、色泽、质地、纹理等角度考量。现在行业内经常用到玉、玉石和石这几个词语,玉指以和田玉为代表的软玉和以翡翠为代表的硬玉;玉石既指软玉和硬玉,也包括了玛瑙、珊瑚、琥珀、蛇纹石、绿松石、孔雀石、玛瑙、水晶、桃花石、芙蓉石在内的具有一定美感和工艺价值的材料。所以,行业内经常提到的“玉石”,其实就是传统玉概念中泛指的玉,即具有传统审美特性的玉之石。如果谈到石,主要是指的寿山石、巴林石、鸡血石、昌化石等四大名石,这些石都具有一定的美感和工艺价值,但是不具备玉的硬度,如寿山石、青田石、巴林石、昌化石、菊花石、各种砚石都是美丽而名贵的石头,却不属于“玉”的范畴。其原因是这些石头质地较软,加工制作方法与琢玉工艺不同,制作而成的作品有相对独立的用途和风格。

由此可见,在中国传统观念中,既承认玉的多样性,又承认和田玉在历史上的主导地位;翡翠是后起之秀,既符合古人又符合当代人的审美观,甚至成为玉中之冠;玛瑙、水晶、红珊瑚、绿松石、青金石也是传统的琢玉工艺材料,而且新的玉石材料也不断纳入琢玉工艺,如贵州的罗甸玉、广西的透闪石、云南的黄龙玉以及泰山玉、辽宁玉、陕西绿玉等。因此,从玉的外延来看,具有一定的蔓延性,玉材所包含的玉石品类是动态发展的。近代开始从矿物学的角度界定玉材,以现代科学的眼光认识玉材,但是人们仍然认同中国传统审美中的玉石观——从感性认识出发的“石之美者”,对具有一定硬度、质地细腻、温润、色彩美观并纳入琢玉工艺的石材,统称为玉。

参考文献

[1] 邓福星.中国美术史·原始卷[M].济南:齐鲁书社,2000年版

[2] 方向明.良渚文化玉器用料探秘[J].大众考古,2015(3)

[3] 邓福星.艺术前的艺术[M].济南:山东文艺出版社,1986年版

[4] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013年版

[5] 张蓓莉.系统宝石学(第二版)[M].北京:地质出版社,2006年版

责编:

审核:付兴帅

责编:付兴帅