山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2022

08/01大众网

手机查看

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的气质。

今天生活在和平年代的年轻人显然和经历抗战烽火的西南联大学子处于不同的环境,但这种家国情怀背后的人生志趣,更值得今天年轻一代去关注。

1938年1月,国民政府发出指令,设在长沙的临时大学撤往昆明,另行组建国立西南联合大学。

师生们分成三路赶赴昆明,开始了迁徙行动。其中第三批为西南联大“湘黔滇旅行团”,闻一多、曾昭抡等教授率领近300名师生,沿长沙经贵阳至昆明的公路徒步行军,徒步跋涉3500多里,日夜兼程68天,带着满身风尘和疲惫赶到了昆明。

进城之日,大队人马正好经过史语所临时租赁的拓东路宿舍门前。史语所语言组主任赵元任夫人杨步伟、北大校长蒋梦麟夫人陶曾榖、南开大学秘书长黄钰生夫人梅美德,携各自的女儿与一群当地儿童,在路边设棚奉茶迎接。队伍的前锋一到,众人立即端茶送水递毛巾。欢迎的人群还为这支历尽风霜磨难的队伍献歌一曲,这是著名语言学家兼音乐家赵元任特地为师生们连夜创作的,词曰:

遥遥长路,到联合大学。

遥遥长路,徒步。

遥遥长路,到联合大学,

不怕危险和辛苦。

再见岳麓山下,再会贵阳城。

遥遥长路走罢三千余里,

今天到了昆明。

歌声响起,如江河翻腾,大海惊涛,慷慨悲壮的旋律向行进中的每一位师生传递着国家抗战必胜的信念,许多师生与在场的群众被感动得涕泪纵横。至此,长沙临时大学师生全部完成了由湘至滇的千里奔徙。

1938年4月2日,数千名师生在昆明正式组建了足以彪炳青史、永垂后世的西南联合大学。国民政府任命蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓等三人为西南联大常委,共同主持校务;梅贻琦兼任常委会主席。

西南联大以“刚毅坚卓”四字作为校训,同时选定了由联大文学院院长冯友兰用《满江红》词牌填词,清华出身的教师张清常谱曲的校歌,歌词为:

万里长征,辞却了,五朝宫阙。暂驻足,衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

这是一曲20世纪中国大学校歌的绝唱,它凝聚了中国文人学者、莘莘学子在民族危难时刻最悲壮的呼喊,浓缩了联大师生在国危家难之际所具有的高尚情操和坚强意志。从此,西南联大的歌声开始响起,激昂的旋律震动校园内外,感染着师生,激励着不同职业的中华儿女共赴国难,奋发自强。

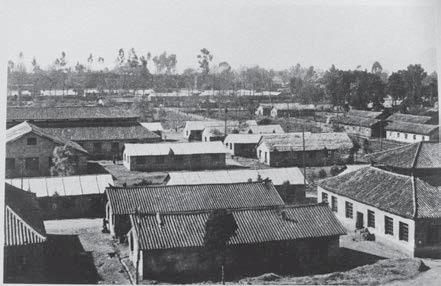

国立西南联大校门

国立西南联大校门

西南联大组建后,常委梅贻琦几次登门看望梁思成这位清华老学生,并专门邀请梁氏夫妇为联大设计校舍,两人欣然受命。据说,梁林夫妇花了半个月时间,拿出了第一套设计方案,一个中国一流的现代化大学校园跃然纸上。然而,这一方案很快被否定,原因很简单,以西南联大的经费对此无能为力。

自1938年起,随着战事不断扩大和无限期延长,国民政府教育部拟定了一个《平津沪战区专科以上学校整理方案》,此方案规定新组建的西南联大经费拨款按“北京、清华两校预算及南开原有补助四成移拨”。即便如此,经费也难以如数到位,教职员工的薪水都无法按时发出,建高楼大厦就无疑是痴人说梦了。

梁林夫妇遵照新的设计方案,将原计划中的三层砖木结构楼房改成二层,未久矮楼又变成了平房,砖墙变成了土墙。几乎每改一稿,林徽因都要落一次泪。

当交出最后一稿时,建设委员会委员长黄钰生很无奈地告诉他们:“经校委会研究,除了图书馆和食堂使用砖木结构和瓦屋顶外,部分教室和校长办公室可以使用铁皮屋顶,其他建筑一律覆盖茅草。”希望梁思成再做一次调整。

梁思成听罢,感到忍无可忍,径直冲进梅贻琦的办公室,把设计图纸狠狠地拍在桌子上,大声嚷道:“改,改,改!从高楼到矮楼,又到茅草房,还要怎么改?!”

梅贻琦眼看这位平日总是心平气和的老学生一反常态,知道是冲着政府削减经费过猛过狠又拖欠的做法而来,叹了口气,起身像对待耍脾气的小孩子般和颜悦色地道:“思成啊,大家都在共赴国难,以你的大度,请再最后谅解我们一次。等抗战胜利回到北平,我一定请你为清华园建几栋世界一流的建筑物,算是对今天的补偿,行吗?”

梁思成望着梅贻琦温和中透出坚毅的目光,想起时局的艰难,泪珠从眼角悄然滑落下来。

1939年4月,按梁林夫妇的设计,新校舍在一片荒山野地里建起来了,其景观是:所有校舍均为平房,除图书馆和东西两食堂是瓦屋外,只有教室的屋顶用白铁皮覆盖,学生宿舍、各类办公室全部都是茅草盖顶。

西南联大办公区与新校舍

西南联大办公区与新校舍

而且因学校经费奇缺,所建教室及宿舍容量,尚不及全校所需的一半,只能勉敷文、理、法商三个学院之用。工学院只好留在原租住的拓东路三个会馆开课,其后设立的师范学院则租用昆华工校部分校舍,教职员工原则上均在昆明城内自行觅房屋租住。只有几位校领导因职务关系住校,但所住房屋与学生宿舍相差无几。

几年后,梅贻琦曾在日记中描述了自己居住条件的尴尬:“屋中瓦顶未加承尘,数日来,灰沙、杂屑、干草、乱叶,每次风起,便由瓦缝千百细隙簌簌落下,桌椅床盆无论拂拭若干次,一回首间,便又满布一层,汤里饭里随吃随落。每顿饭时,咽下灰土不知多少。”

住瓦屋的梅贻琦尝了不少云南的灰土,而平时在铁皮屋教室教课与上课的师生,同样深为苦恼。

教室内除了黑板、讲桌、课椅(右边扶手上有木板,便于记笔记),别无他物。在多雨的云南,除了潮湿与闷热使北方来的师生难以忍受,一旦遇到刮风下雨,铁皮便开始在屋顶抖动摇晃起来,并伴有稀里哗啦、叮叮咚咚的声响。其声之大之刺耳,早已压过了面呈菜色的教授的讲课声。

有苦中作乐者,把这一独特风景写成对联在校园贴出,谓:“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心。”既是自嘲,也借以激励联大师生在新的艰苦环境中,按照“刚毅坚卓”的校训克服困难,迈出坚实的步伐。

责编:

审核:杨童童

责编:杨童童