山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2020

12/03大众网

赵鹏飞

手机查看

书院是我国封建社会产生的一种教育组织形式,它是官学和私学相结合的产物,具有传承文化、培养人才、化育人生、开发民智、研究学术等多方面的职能,在中国教育史和文化史上占有极其重要的地位。元代大运河的南北贯通给沉寂已久的鲁西平原带来生机,特别是明清两朝,这一区域的经济文化得到迅速恢复,运河两岸书院遍布,文风馥郁。作为文人阶层物化的精神空间,运河区域的书院建筑反映了中国文人的传统建筑观念和审美情趣,具有深厚的文化内涵。

山东运河区域书院的发展与分布

1、书院的发展概况

书院最早出现在唐代,“书院之名起唐玄宗时,丽正书院、集贤书院皆建于朝省,为修书之地,非士子肄业之所也”①。此时书院并不具备教学性质,“掌刊辑古今之经籍”是其主要职能,即为官府的修书、藏书、校勘的机构。“安史之乱”后,战争频繁,官学废弛,一些笃学之士或寄寓寺观,或筑室山林,择师而从,聚徒讲学,复开自由讲学之风。南唐升元年间,出现了具有真正教学意义的书院——白鹿洞书院,亦称“庐山国学”,自此书院作为教育机构得以确立。

北宋是中国书院发展的奠基时期,出现了一批在全国较为知名的书院,如北方的嵩阳、睢阳,南方的岳麓、白鹿,是当时的“四大书院”,影响颇深。南宋时期,书院的发展更为兴盛,数量激增,规模不断扩大,这与经济的繁荣、重文轻武的思想和印刷术的发展密切相关。此时书院活动内容也更加丰富,并且进一步规范化、制度化。淳熙七年(公元1180年),朱熹修复白鹿洞书院,并亲自拟定《白鹿洞书院教规》,成为书院学规制度的典范。

元代中央政府对书院采取支持与保护的政策,同时又加强监管,严加控制。官学化是元代书院的突出特征,书院山长必须由各级官府统一委任或派遣,书院的教授、直学、学录、学正等职务的任命或提升,也同样受官府节制,必须报请官府批准,另外官方还控制着书院教育经费的管理和使用。官学化一方面促进了书院教育事业的发展,但同时也使书院失去了自由讲学的气氛和学术研究的空间。

元末战乱使许多书院而遭到严重破坏,因此明初书院的发展并未出现兴盛的景象。明中期后,受理学影响,书院教育逐渐兴起,至嘉靖朝时已达全盛。此时大运河经过整治南北畅通,运河流域已经成为政治、经济、文化较为发达的地区,因此这一区域书院勃兴,文风昌盛。其中在山东运河沿岸城市如德州、济宁、临清等经济繁华地区,由于嘉靖年间王(阳明)学在此影响较大,出现了许多著名学者,学术氛围浓厚,书院活动较多。

清入关后,由于担心书院讲学活动激起知识分子的反清思想,朝廷曾对书院加以限制,“不许别创书院,群聚徒党及号召地方游食无行之徒,空谈废业”②。这种禁令一直延续近百年,康熙后期政治稳定,多民族国家已经形成,为笼络知识分子,清廷解除了对书院的禁令。雍正十一年(公元1733年),皇帝下谕:“建立书院,择一省文行兼优之士,读书其中,使其朝夕讲诵,整躬励行,有所成就”③。乾隆时期,各地书院数量猛增,和前朝一样,运河区域仍为书院集中之地,所不同的是,此时的绝大部分书院已失去明代书院那种自由开展学术研究,学术氛围浓厚的功能,而成为研究八股文、为科举入仕服务的场所。清后期,在“师夷制夷”的洋务运动中,旧式书院被逐渐摒弃,各地纷纷建起洋务学堂,光绪二十七年(公元1901年),清廷宣布废除科举,书院改制为学堂,书院一千余年的发展历史就此终结,中国学校教育制度由古代向近代进行了历史性的转变。

2、山东运河区域的书院分布

山东是儒家故乡,文化素称发达,尤其在孔孟之乡的鲁西南一带更是如此。春秋时,孔子在官学没落的情况下创办私学,设坛聚徒,培养造就了一批学有所成的人才,使齐鲁大地成为儒家学术思想传播的中心和主阵地。西汉后,儒家思想被正式确立为国家的正统思想,官学教育体系也逐步建立起来,但是私学教育仍是古代山东教育的重要特征之一,在文化传承和人才培养方面起着的主导作用。唐宋时书院产生并得到较快发展,众多鸿儒大家以书院讲学的形式,传播学术思想。但是宋金时期,全国的文化重心已经由黄河流域转移到长江流域,加之山东长期处于少数民族王朝统治之下,书院发展较之南方各省明显落伍。宋代全国有书院数百所,绝大部分分布在今天的浙江、江西、湖南、福建等南方几省,山东境内只有5所。④元代书院勃兴,黄河流域的书院明显增加,成为仅次于江南的书院密集之地。据统计全国书院共计406所,山东已占23所,⑤其中出现了几所著名的书院,如洙泗书院、尼山书院、云林书院、泰山书院等,这些书院大多在新开通的会通河流域及其辐射区域。由于战乱的影响,明初运河区域书院发展缓慢,明中期以后,随着经济和文化的繁荣,书院蓬勃兴盛,全国共有1900余所,而山东新建、复建共计98所,其中有44所在运河区域。

这些书院大多创建于嘉万年间,山东运河在这一时期经过大规模整治,畅通无阻,南北物资文化交流频繁,运河区域经济发展已经走向鼎盛时期,这为书院的兴建和发展创造了非常有利的社会基础条件。运河区域书院的蓬勃兴盛,正是运河通达带动社会进步和文化交流的突出表现。

清朝的乾嘉年间同样也是书院繁荣鼎盛时期,全国各府、州、县几乎都设有书院,至清后期全国书院达到4365所,其中山东有213所,仍有87所分布在运河区域。

从兴建时间来看,大部分书院都创建于康熙至道光这一时期,此时大运河基本畅通,仍是南北政治、经济、文化交流的主干道,运河区域因而成为传播知识、培养人才的重要区域。另外山东运河区域的书院主要是以科考为主,即为当时国家施行的科举制度培养和选拔后备人才,也正因为如此,明清时期的山东运河区域出现了书院遍布、文风馥郁的社会景象。

山东运河区域书院建筑的形制分析

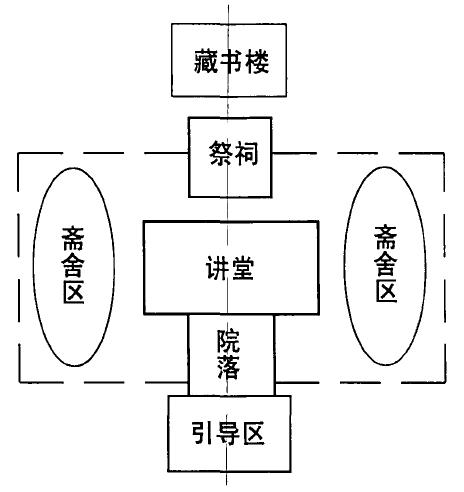

我国古代书院虽然所处地域不同、规模大小有别、类型也多种多样,但是主要功能基本一致:讲学、祭祀和藏书。因此,书院中的讲堂、祭祠和藏书楼成为建筑群的主体,同时书院还建有学子起居生活的斋舍以及为祭祀服务的更衣、神厨、神庖等,另外有的书院正门前还设有牌坊、神道。这些建筑元素共同构成书院的空间布局,若按功能划分,可以划分为引导区、教学区、祭祀区、藏书区和生活区五大部分(图4-23)。

图4-23书院建筑的功能分区(来源:自绘)

图4-23书院建筑的功能分区(来源:自绘)

1.以正门为视觉端点的引导区

书院建筑的引导区主要由正门和其前的牌坊、华表等构筑物所围合限定,它以正门为视觉端点,形成有组织序列的入口空间,使建筑内外空间的过渡具有丰富的层次感和空间的渐进感,这种空间处理手法在祭祀性为主的书院建筑中经常出现。

2.以讲堂为中心的教学区

书院为人们提供“读书之处”,以“择师教子孙为急务”,具有“辅翼学校”、“补学校之不逮”⑥的功能。在中国古代社会中,它起到普及教育、传播知识的作用,是推广儒家思想和文化观念的重要途径。讲学育人是书院重要职能之一,讲堂即是实现这个教育目标的空间场所。作为教学中心,讲堂位于主轴线上,以突出其核心地位,形制一般三至五开间,正中设长方形讲坛,方便教师作指点性讲授并针对学生的疑问进行答疑解惑。讲堂的建筑形制常为半开敞式,面对庭院的一面开敞,以增加活动空间。

3.以祭祠为中心的祭祀区

祭祀是我国古代书院活动的重要组成部分,“凡治人之道,莫急于礼,礼有五经莫重于祭”⑦,书院祭祀活动是为了祭奠先师圣贤,从感情上培养对先贤们德业的景仰与尊崇,以达劝戒勉励、见贤思齐之目的。祭祀的育化功能十分明显,士子们在祭祀先贤名儒的过程中,精神可以得到洗礼与升华,从这种意义上讲,祭祠可以看做是更高层次的讲堂。大部分书院的祭祠置于讲堂之后的中轴线上,根据祭祀对象不同分别冠以大成殿、文昌阁或魁星楼之名。

4.以藏书楼为中心的藏书区

藏书是书院的一项重要事业,书院藏书量的多少,往往是其号召力的重要标志。藏书楼是书院中收藏图书和校编经籍的建筑,往往是书院单体建筑中少有甚至是唯一的阁楼式建筑。藏书楼体形高耸美观,所以在书院建筑布局中,多将其放置在中轴线上,位于讲堂之后,起到“压轴”的作用,以突出其显要地位和标志性功能。

5.以斋舍为主的生活区

斋舍是书院提供士子住宿的场所,古代的书院教育讲求“讲于堂,习于斋”,因此斋舍既是士子生活起居的场所,同时也是读书专研的地方。斋舍一般沿书院中轴线两边分布,为东西朝向,采光较差,居住条件并不理想。另外,在斋舍区里还布置库房等一些附属设施。

山东运河区域书院建筑遗存

1.洙泗书院

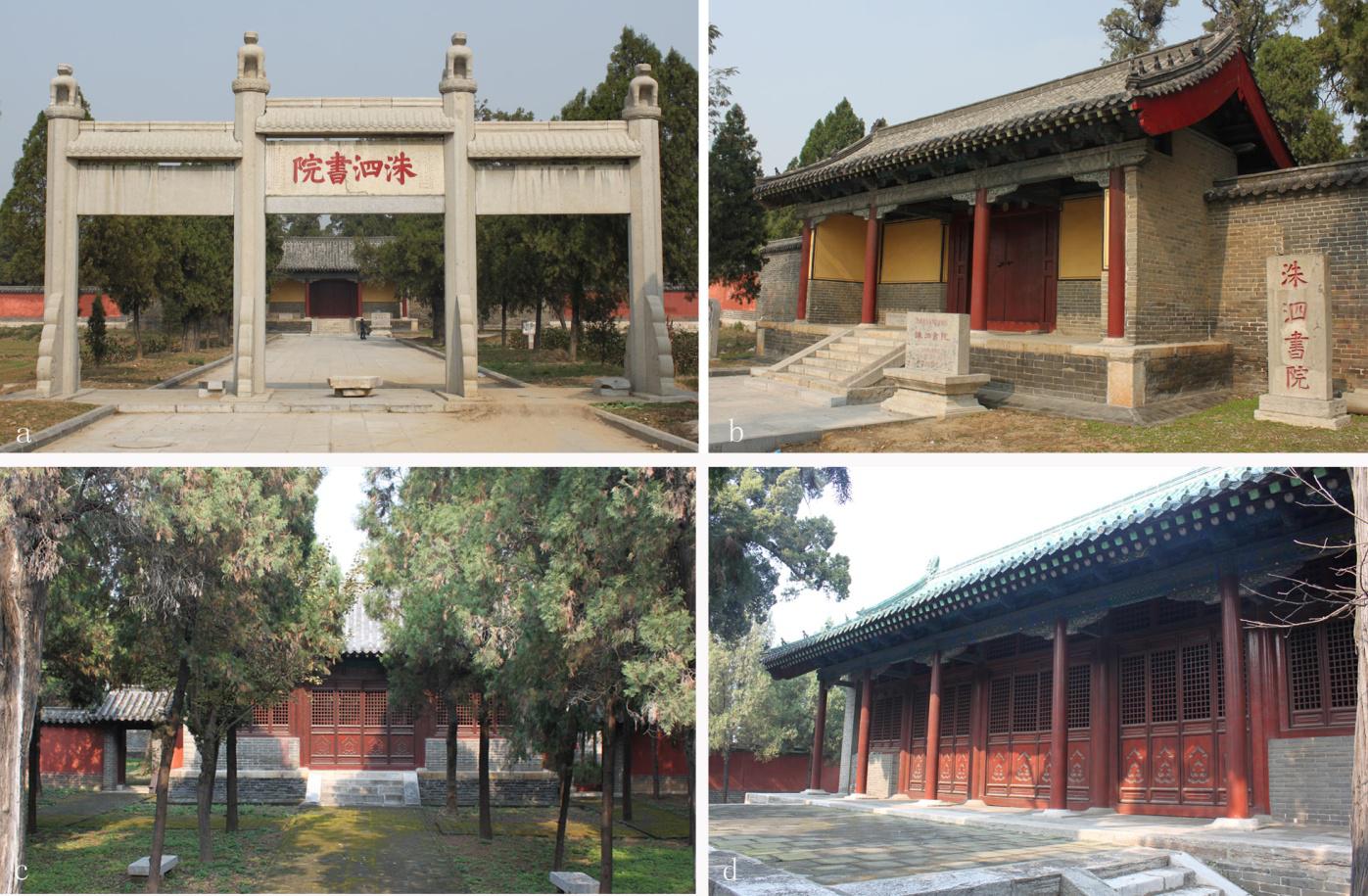

洙泗书院原名先圣讲堂,元时易名洙泗书院,位于曲阜城东北四公里处。相传孔子周游列国自卫返鲁后,在此地聚徒讲学,整理编辑古代典籍。曹魏时,“诸弟子房舍并井瓮犹存”,至金时成为独立的院落,元初已毁塌殆尽,成为一片废墟。元至元四年(公元1338年),孔子第五十五代孙、曲阜县尹孔克钦出资于讲坛旧址实施重建,因其“泗水经其北,洙水带其南”,故改称洙泗书院。元代重建后的书院有门、堂、殿、庑等建筑,并设山长一名。明初时由于战乱书院损毁严重,后于嘉靖三年(公元1524年)重修大门并维修书院。清代的顺治、康熙、雍正、乾隆年间相继修葺,“庙制大成殿五间祀先圣,四配十二哲,东西庑各三间,前为讲堂,又前为书院门三间,四周缭以垣,有石碑曰洙泗书院”⑧。

图4-24洙泗书院,a:牌坊;b:大门;c:讲堂;d:大成殿(来源:自摄)

图4-24洙泗书院,a:牌坊;b:大门;c:讲堂;d:大成殿(来源:自摄)

书院建筑(图4-24)坐北朝南,南北长136米,东西宽99米,前有神道,大门前设有牌坊。建筑群分为东西中三部分,东区有更衣厅,西区前有礼器库,后有神疱、神厨等皆已倾废,仅存两庑;中区前后两进庭院,大门后即为讲堂三间,单檐灰瓦悬山顶,五檩抬梁式构架,明间前后石础为元代遗存,讲堂后为大成殿五间,七檩前后廊式木架结构,另外书院还存有大量元明清各代碑刻。

2.尼山书院

尼山书院位于尼山东麓,“周太祖显德年间,兖州赵某以尼山为孔子发祥之地始创庙祀”⑨,而成为祭祀孔子的场所。宋庆历三年(公元1043年),此处即庙为学,置祭田,立学舍,成为教授生徒之所,后祀庙毁于战乱,元至顺三年(公元1332年),五十四代衍圣公孔思晦上奏“用林庙管勾简实理言请复尼山祠庙”,“元至元二年(公元1336年),以中书左丞王懋德言置尼山书院”⑩。次年,对尼山祠庙扩建重修,又仿国子监之制建学宫,至此,始称尼山书院。

图4-25尼山书院,a:棂星门;b:讲堂;c:院舍d:大成殿(来源:自摄)

图4-25尼山书院,a:棂星门;b:讲堂;c:院舍d:大成殿(来源:自摄)

尼山书院(图4-25)共有五进院落,正门为牌坊,名棂星门,二门名大成门。现存殿堂五十余间,主体建筑为院落中心的大成殿,殿前有两庑各五间,殿之东、西两侧各有掖门,过掖门有寝殿、两庑各三间,东、西两侧门连接跨院。东院前为讲堂,后为土地祠,西院东侧连接毓圣侯祠,西侧为启圣王殿和寝殿,系供奉孔子父母的处所。书院内外有元、明、清以及民国时期的石碑约十余幢,是了解书院历史沿革的重要资料。

3.海源阁

海源阁是我国清代历史上最著名的私人藏书楼之一,从严格意义上讲并不属书院范畴,但是它的存在为清中后期山东运河区域的文风昌盛做出了不可抹灭的贡献,故对其进行简要叙论。

海源阁由清代江南江南河道总督、著名藏书家杨以增创建于道光二十年(公元1840年),历经杨氏四代人共同努力,潜心收集,共计藏书四千余种,二十二万余卷,其中宋元珍本余万卷。它与江苏常熟瞿绍基的“铁琴铜剑楼”、浙江杭州丁丙的“八千卷楼”以及浙江吴兴陆心源的“皕宋楼”并称为清代四大私人藏书楼。

海源阁(图4-26)坐落于杨宅三进院北上房东侧跨院内,为三开间单檐硬山脊南向楼阁,上下两层,下为杨氏家祠,上为宋元珍本及手抄本等秘籍收藏处。上层楼檐正中悬有杨以增手书“海源阁”阳文匾额,额后有杨以增自提跋语,阁下正中两柱上有“食荐四时新俎豆,书藏万卷小琅嬛”的楹联。藏书楼前有一长条状小院,东侧有两座长廊式高台读书亭。另外杨宅第四进院内,北有瓦房五间,东西瓦房三间,为海源阁明清版本藏书处。

图4-26海源阁(来源:自摄)

图4-26海源阁(来源:自摄)

山东运河区域书院建筑的价值与内涵分析

1、“天人合一”的环境观

书院建筑注重自然环境的选择,它讲求人与建筑、环境的协调统一,作为一个独立的整体,成为地方风景环境的一部分,反映出人生“天人合一”的理想境界。尤其在一些山川秀丽的名胜之地,为书院建设发展创造了理想环境⑪。山东运河流经区域并没有名山大川,但书院建筑的选址也体现了儒家天人合一、比德自然的环境观。

“智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿”,儒家以山水自然来比喻君子“智”和“仁”的品质。山水本无情,但在儒家思想里,山水映照人的智和仁,充满寓意和哲理。洙泗书院位于洙水、泗水之间,故取其名,以此表达了对自然环境的追求。而明代以后泗河成为运河重要的补给水源,也使书院和运河产生了内在联系。书院内桧柏苍翠,绿树碧瓦,清幽安静,能使人修心养性,“取天地之美以养身”,以达到人与环境协调统一的境界。尼山书院的选址更是淋漓尽致地体现了“居山水为上”的环境观念,书院背山面水,颇合“居阳背阴”、“山环水绕”之势,营造了流水潺潺,绿树掩映的优美和谐环境。洙泗书院初设时,以“洙泗为先圣讲学旧址,因置书院设山长教育生徒”⑫,尼山书院虽是在祀庙的基础上建立起来的,但最初它们都是为教育生徒而设,而且在相当长的一段时间内,是以教学为主而兼及祭祀的。清初,这两座书院已是“庙祀虽肃而诵弦之事无闻”⑬,转而成为专祀书院而不授生徒。但无论是教学活动还是祭祀活动,优美的自然环境都以其强烈的感染力对生徒起到潜移默化的心理教育作用,促使其修身养性,感悟人生,实现人格的自我超越。

2、“礼乐相成”的思想观

《礼记·乐记》中曰:“乐者天地之和也,礼者天地之序也,和故百物皆化,序故群物皆别”。元朝以后,洙泗书院和尼山书院均以祭祀为主,只有少量讲学活动,其轴线明确、左右对称、规矩方整的平面布局,是社会群体意识的集中体现,反映了儒家“礼乐相成”的思想观。

首先,书院中的建筑单体体现了“礼”的思想。建筑群布局整齐划一,严格按照礼仪规范来布置和建造。北宋理学家程颐认为:“礼只是一个序”,书院正是把主要建筑对称地布置在中轴线上,通过轴线的导向和层次序列,来区别尊卑、主次、内外,从而达到“序”目的。洙泗书院建筑群以讲堂为中心,中轴对称,布局严整。轴线上依次排列牌坊、大门、讲堂、祭殿,形成纵向空间序列,随着空间序列的深入,建筑体量和高度逐渐增大,相应的建筑等级和地位也随之提高,这即是“礼”制的体现。另外,一些礼制建筑内涵深邃,具有寓意性和象征性,如尼山书院的棂星门,棂星即灵星,又名天田星。西汉时,高祖为了祈求风调雨顺,祭天时首先要祭祀灵星。北宋时期,宋仁宗在祭天地时曾设置灵星门,因门形为窗棂,故演变为棂星门。棂星门置于尼山书院之前,表示和祭天一样的礼仪来敬奉孔子,强调了“礼”之精神。

其次,书院中的院落组合体现了“乐”的精神。在我国传统建筑中,建筑空间的整体和谐是最高的伦理准则和美学境界。建筑为礼,院落为乐,“礼”是根据建筑的尊卑等级组织空间序列,以达到“序”的目的,那么“乐”则是通过不同形态的院落组合,来实现“和”的理想。尼山书院以大成殿作为中心进行整体布局,遵从和谐美的规律,利用院落组织建筑空间、分隔空间、渗透空间,创造出一个完整而富于变化的空间序列,来突出大成殿的主体地位,从而强调了书院以祭祀为主要活动的建筑主旨。书院周围墙垣周布,井然有序,形成一种序中有和,和中有序,和序统一的整体,正是“礼乐相成”的具体表现。

参考文献:

①[清]袁枚,《随园笔记》卷14,杭州:浙江古籍出版社,2011

②《古今图书集成•选举志•学校部》转引自:李良玉,清代书院与历史教育,清史研究,2006(01):70

③《清朝续文献通考》卷70《学校考》转引自:马学强,赵树廷,清代山东书院的发展研究,历史档案,2005(04):55

④王云,明清山东运河区域的书院和科举,聊城大学学报(社会科学版),2009(03):53

⑤李良品,试论元代书院的特征,黑龙江民族丛刊,2005(01):46

⑥[元]刘倬《山堂书院记》转引自:龙彬,中国古代书院建筑初探,华中建筑,2000(09):50

⑦《礼记•祭统》转引自:王丹,试论《礼记•祭统》中的儒家思想及铭文文体特点,湖北经济学院学报(人文社会科学版),2012(02):94

⑧[清]潘相纂修,,乾隆《曲阜县志》(据清乾隆三十九年刻本影印)//中国地方志集成,山东府县志辑73,南京:凤凰出版社,2004

⑨⑩[清]孔继汾,阙里文献考,上海:上海古籍出版社,2006

同上

⑪杨慎初,书院建筑与传统文化思想,华中建筑,1990(02):33

⑫⑬[清]孔继汾,阙里文献考,上海:上海古籍出版社,2006

(本文转载自《大运河线性物质文化遗产——山东运河传统建筑》,赵鹏飞谭立峰著,中国建筑工业出版社,2019年5月版)

赵鹏飞,天津大学建筑设计及其理论专业博士,国家一级注册建筑师,现任山东建筑大学建筑城规学院副教授、硕士研究生导师。近年来出版专著3部,发表论文20余篇,主持建筑设计项目20余项。

责任编辑:王雨萌