山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2020

12/03大众网

赵鹏飞

手机查看

明清两代,随着大运河水运畅通和商业经济的迅速发展,运河沿岸城市都发展成为富庶之地。一些官僚士夫和富商大贾为了追求优裕的生活环境,纷纷建造府第园林,论及园林数量之多,造园水平之高,则以号称“小苏州”的济宁为突出代表。根据清道光《济宁直隶州志》记载,济宁在明清两代均有几十处的府第园林,它们千姿百态,棋布于运河之滨,深得江南园林的精髓,是江南文化沿大运河向北传播的重要见证,同时也折射出的运河文化深厚的内涵。

明代的园林

明代大运河的漕运发达,济宁的城市面貌繁荣兴盛,这一时期府第园林多为当时官宦士夫所建的别墅,数量相当可观,“园亭第宅凡六十有一”①,有籍可考的园林共35处(表1-1)。明代济宁的园林特色追求师法天然、雅致疏朗,具有浓郁的诗情画意和文人气息。园名则取“闲”、“隐”、“雅”、“拙”之义,或直接以姓氏命名。园内设有厅堂、书房、居住庭院等,实际上已经成为庭院民居的扩大和延伸,使之既具有城市中的优厚物质生活,又有幽静雅致的山林景色。通过对临近运河的几处园林的考证,来管窥明代济宁的宅邸园林风貌。

表1-济宁明代园林统计表

编号 | 名称 | 区位 | 编号 | 名称 | 区位 |

1 | 集玉园 | 城东北隅 | 19 | 洸园 | 城北郭洸河岸边 |

2 | 闲园 | 集玉园以东 | 20 | 王园 | 牛市北 |

3 | 大隐园 | 闲园以南 | 21 | 黎园 | 城北三里 |

4 | 拙园 | 大隐园以东 | 22 | 承云草堂 | 相里铺 |

5 | 宾旸园 | 东门内 | 23 | 淇园 | 相里铺以北 |

6 | 芜园 | 城隍庙之后 | 24 | 张园 | 宾旸门以东 |

7 | 西园 | 城西北泮宫之后 | 25 | 避尘园 | 城东马驿桥以南 |

8 | 王园 | 儒学之前 | 26 | 不窥园 | 临避尘园 |

9 | 说剑园 | 州治西北 | 27 | 临溪草堂 | 洸河、泗河之间 |

10 | 槐隐园 | 州治之后 | 28 | 王园 | 演武场之后 |

11 | 因园 | 州城东南 | 29 | 仙园 | 西邻东城墙 |

12 | 潘园 | 因园以东 | 30 | 刘园 | 林家桥以北 |

13 | 竹园 | 因园东北 | 31 | 白园 | 状元墓下 |

14 | 文园 | 城南隅 | 32 | 仲蔚园 | 城西二里 |

15 | 宾仙馆 | 铁塔寺以东 | 33 | 于园 | 城西关 |

16 | 宋园 | 文园北半里 | 34 | 赵园 | 城南郊 |

17 | 雅集园 | 城南门以西 | 35 | 竹圃 | 城南八里 |

18 | 抱瓮园 | 颐真宫之后 |

(来源:根据史志资料整理自制)

1.集玉园:位于城东北部,是明万历年间蒲城县令刘兆奎的别墅。园有“三奇”:石奇、木奇、水奇。园前小径逶迤,园中部有厅堂——“事友堂”,堂前有山石,“层峦叠嶂,奇秀玲珑”②,为典型江南叠石手法。后建书楼,楼前有虬松一株,葱郁如盖;下置石桌石凳,可弈棋命酒。园中又有甲于全城的井泉,泉水清澈,常年不涸。此园面积不大,但造园风格清新雅致,使自然景观与人造景观融为一体。

2.避尘园:在城东马驿桥以南,园主靳学颜,嘉靖年间曾任吏部右侍郎,避尘园是其三所园林之一。园名取义于“地绕三溪尘不到,门垂五柳昼常关”。园中建筑众多且文人气息浓厚,有“四我”楼一座,取庄子“假我、劳我、佚我、息我”之义。还有清华堂、含虚阁、听秋轩、知鱼轩、延景轩、绿萼轩、吾与亭、晚秀亭等园林建筑;又有“钓台、石塘、溪桥、水槛、觞渠、砚泉、鹤汀、芦陂、柳堤、花径诸胜”③等景观。此园在并不宽敞的空间中构建出丰富独特的人文景观,反映出造园者的独具匠心和高超的造园水平。

3:洸园:又称负郭园。因位于济宁城北郭洸河岸边而得名,也为靳学颜的三园之一。济运的洸河流经济宁城东北,河道蜿蜒,形成许多河湾,洸园即位于其中一湾旁边。园中有览秀楼、饭牛堂、倚月桥、旷然亭、星石等建筑和景观。靳学颜在《归自洸园》诗中云:“幽筑同于野,闲扉深自扃。暂归逢落木,屡别惜凋零。对镜欢无日,问梃发欲星。烦蝉亦自聒,留坐为渠听。”靳学颜自号“拙叟”,故他的第三处园林称“拙园”,取“大巧若拙”之义。

4:西园:位于内城西北隅,泮宫之后,是明代济宁诸多园林中较为闻名的一处。西园“北负城,西襟堞,前抱儒学”④,地理位置优越。西园占地五十余亩,虽然属于私家园林,但当地士绅经常聚会于此,使其在一定程度上兼具了公共园林的形态和特征。

清代的园林

清代是大运河漕运的鼎盛时期,济宁的商业氛围也在清中期达到了高潮。这一时期济宁城区的府第园林数量较之明代有了明显增加,有据可考的有47处(表2)。园林主人由以官僚士夫为主向因运河而发迹的富商大贾为主逐渐过渡,园林风格缺少了创造性,更多地拘泥于形式和技巧,同时附庸风雅、人工雕饰的元素也大大增加。明代的济宁园林大都保留至清中叶,但也有十几处或荒废、或易手,园林名称也随之改变,多以姓氏命名,人文气息减少。如颐真宫后的抱瓮园改为李园,州治西北的说剑园改为周园,浣笔泉附近的不窥园改为董园等等。

表2-济宁清代中期园林统计表

编号 | 名称 | 区位 | 编号 | 名称 | 区位 |

1 | 集玉园 | 城东北隅 | 25 | 董园 | 城东马驿桥以南 |

2 | 大隐园 | 闲园以南 | 26 | 于园 | 城西关 |

3 | 拙园 | 大隐园以东 | 27 | 白园 | 状元墓下 |

4 | 宾旸园 | 东门内 | 28 | 陈园 | 正对西门 |

5 | 芜园 | 城隍庙之后 | 39 | 李园 | 状元墓以西 |

6 | 西园 | 城西北泮宫之后 | 30 | 汪园 | 太和桥南的府河东岸 |

7 | 王园 | 儒学之前 | 31 | 徐园 | 太和桥泉沟 |

8 | 周园 | 州治西北 | 32 | 李园 | 城南八里 |

9 | 元隐园 | 州治之后 | 33 | 怡怡园 | 城西南天津府街西首 |

10 | 文园 | 城南隅 | 34 | 伴村园 | 城南关外塘子街路东 |

11 | 张园 | 铁塔寺之前 | 35 | 黄园 | 八里庙 |

12 | 宾仙馆 | 铁塔寺以东 | 36 | 凤渚别业 | 相里铺 |

13 | 柳待堂 | 铁塔寺以南 | 37 | 藏园 | 南井集 |

14 | 孙园 | 城南门以西 | 38 | 意园 | 塘子街路南 |

15 | 李园 | 颐真宫之后 | 39 | 嘉树堂 | 浣笔泉南 |

16 | 洸园 | 城北郭洸河岸边 | 40 | 也园 | 城北红庙 |

17 | 黎园 | 城北三里 | 41 | 荩园 | 城北郭八里 |

18 | 承云草堂 | 相里铺 | 42 | 北潘园 | 北门西濠之上 |

19 | 朱园 | 相里铺以北 | 43 | 宋张氏亭园 | 城北 |

20 | 王园 | 演武场之后 | 44 | 朱园 | 州前街 |

21 | 仙园 | 西邻东城墙 | 45 | 杨翰林宅 | 城东南隅 |

22 | 刘园 | 林家桥以北 | 46 | 百岁里 | 西胡之南 |

23 | 刘园 | 五里营 | 47 | 徐中丞旧宅 | 马场湖之南 |

24 | 杨园 | 后班村 |

(来源:根据史志资料整理自制)

另外和明代园林所不同,在济宁清代园林中,园林和府邸结合更加紧密,世俗生活的成为功能主角。前为府邸,可供园主日常起居生活,也可宴请亲朋、招待客商;后面的花园则设书屋花房,假山凉亭,小溪曲桥,可坐览山水、抒发情怀,又可诵诗渎书、弈棋会友。

1.汪园:位于太和桥南的府河东岸,为徽帮商人汪氏于乾隆年间所建。该园南北狭长,占地1500平方米,园门在西南,门侧有厢房3间,园北部建花厅5间,厅前设牌坊一座,石质,楣板上刻有楷书“汪园”二字。园内多植松、柏、槐、柳、有小溪由北向南曲折蜿蜒流经全园,与园外府河由暗沟相通。小溪的北部有石拱桥一座,桥东为方形荷塘,四周砌筑雕花石栏,柱头、栏板均为徽派艺术风格;小溪的南部架有石板桥,过桥南行,为小山一座,可踏蹬而上,由山顶向东眺望,即可见园外金碧辉煌的玄帝阁。

2.怡怡园:位于城西南隅,清初由天津知府李钟淑、李钟淳兄弟二人始建,建造时分为东、西两座府邸园林,两府相互毗邻,建筑格局也相似。光绪年间,东府由时任泉河通判的查筠购得,并进行扩建,取名“怡怡园”。府邸为五进院落,建筑形式完善,是城中著名的大型宅第。该园建筑以中部的假山为中心分散布置,东北部建厅堂三间,有匾额名约“三间旧草堂”,西部依园墙建歇山式船房,南部则为一狭长院落,有书房、楼阁。作为全园构图中心,假山规模宏大,山势嶙峋,石峰崛起,东侧有曲折的石阶小径可登临山顶。山顶建重檐六角的观景亭,彩绘梁架,上覆绿色琉璃瓦。园中遍植赤松、翠竹、桧柏、黄杨、海棠、丁香等花木。

3.意园:位于城内里塘子街路南,由清康熙进士潘兆云所建,府邸为东西向的长方形,三跨五进院落,意园坐落于府邸后部。园东北有角门可通后堂楼院,楼院西侧有前后出廊的花厅三间,卷棚屋顶,南北墙均设雕刻精美的木隔扇,内部通透,宽敞明亮。假山筑于园西半部,山顶有四角亭一座,亭西架木质飞桥,通向名曰“城镜楼”的二楼,这种形式为济宁清代园林中的孤例。假山南侧有书房三间,书房东侧即是宅邸后门,门东为转角楼,环抱于意园东南部,建筑形式典雅精致。

4.荩园:位于城北郊六里处,由清中期的画家戴鉴始建,为其私宅,后转给当地官僚富豪李澍改建为园林,曾有“尘世蓬瀛”之雅称。荩园保存相对完好,是济宁仅存的一处清代园林,后文将对其进行详细的考证和分析。

清末民初的园林

清末大运河漕运衰落,而且这时期时局动荡,战乱频繁,济宁的府邸园林屡有废弃,也有新增的园林,数量在20处左右,有据可考的12处(表3)。新增的园林多为因运河而富的商人所建,且大都位于纵穿古城的运河的两岸。造园手法因袭清中叶的造园风格,规模大小各异,大都在北方四合院建筑的基础上,借鉴江南典型的造园手法,空间开合,小中见大,引水叠石,莳花栽木,达到幽雅怡人的目的。

表3—济宁清末民初园林统计表

编号 | 名称 | 区位 | 编号 | 名称 | 区位 |

1 | 契园 | 城东南关牌坊街 | 7 | 意园 | 塘子街路南 |

2 | 郑均庄 | 州城以南 | 8 | 也园 | 城北红庙 |

3 | 怡怡园 | 城西南天津府街西首 | 9 | 溷园 | 黄家街路北 |

4 | 伴村园 | 城南关外塘子街路东 | 10 | 四勤公所花园 | 南门大街路西 |

5 | 汪园 | 太和桥南府河东岸 | 11 | 夏宅花园 | 黄家街路南 |

6 | 荩园 | 城北郭八里 | 12 | 吕家宅院 | 财神阁街路北 |

(来源:根据史志资料整理自制)

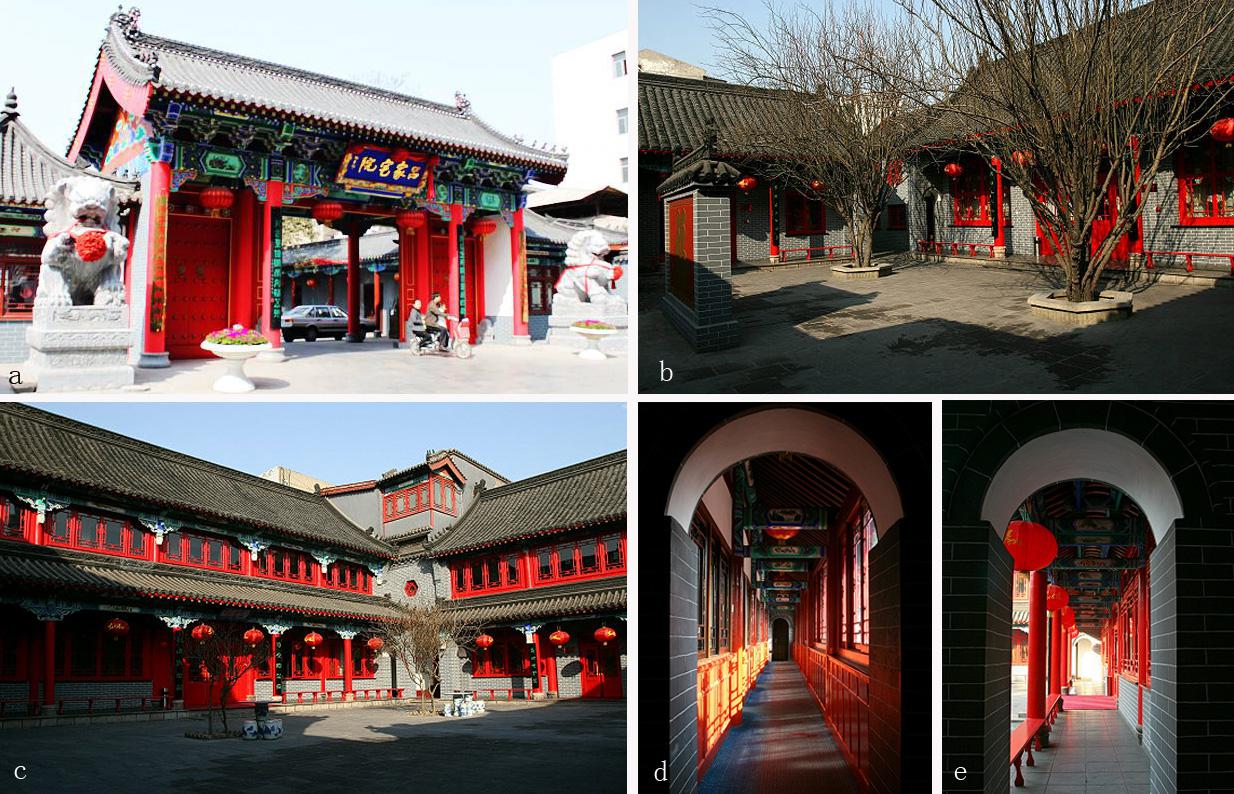

图3-37吕家宅院,a:大门;b:二进院落;c:三进院落d:堂楼二层回廊e:堂楼一层回廊(来源:自摄)

图3-37吕家宅院,a:大门;b:二进院落;c:三进院落d:堂楼二层回廊e:堂楼一层回廊(来源:自摄)

1.吕家宅院:位于财神阁街路北,原系民国初年济宁商界“四大金刚”之一的吕同辅私人住宅,由三进院落组成。正宅大门三楹,影壁后的一进院落为会客官厅。二进院落厅堂三间,东西配房各三间,均为硬山式样,顶覆灰瓦,正房两侧设直路通向后院。三进院落有两层堂楼一座,上下均为五楹,重檐硬山,两端各设耳厦,东西配楼各三间。花园在宅邸后部,分为前后两部分。前园面积较大,呈东西向的长方形,林木葱郁,花木成荫,遍植合欢、垂柳、月季、海棠、丁香、女贞等。园北筑花墙,中间设门,进门即是后园,后园主景是一座大型假山,山顶建重檐六角凉亭,假山以北筑有暖阁,假山以西有花厅三间,厅前为盆栽花卉观赏区,向南过月洞门,可出园外(图3-37)。

2.夏宅花园:位于城内黄家街路南,由光绪进士夏联钰所建,花园位于宅邸后院。民国时期,宅园均转卖给基督教会,教会对夏氏宅邸进行了改建,保留了园中的假山。假山规模宏大,山势峥嵘,山顶建重檐六角亭,山间植梧桐、合欢、迎春、海棠、连翘等花木。在假山以东建一座欧式三层楼房,其周围则按照西式花园布置,形成了中西合璧的园林形式。

荩园考略

1.历史沿革

荩园的前身原为清中叶济宁著名的文人画家戴鉴的私人别墅。戴鉴,字赋轩,号石坪,晚年隐居于济宁城北郊,“足迹不入城市,惟以诗画自娱”⑤。戴鉴著有《泼墨轩词诗稿》(付印时名为《泼墨轩集》),此集中收录的诗词大多为戴鉴移居北郭后所写,其中对其主要住所——“椒花村居”(荩园前身)的宅园格局有比较详细的描述:“村舍屋三间,居处颇自适”,“舍傍有小圃,其宽二亩余,种椒数十本”。《泼墨轩集》中屡次提到的“冷淘轩”是园中主要建筑,其中“浣溪纱·题冷淘轩图”词二首对其环境和形制有所描绘:“槐叶高高翠幄成,炎天宜雨更宜晴”,“几间茅屋碧溪头,芦帘纸阁也风流”。另外还有多首提及院、楼、亭、台以及各种花木的诗词,如“露下重门闭,花深小院幽”(《秋怀》)、月白香生桂,风清冷泌楼”(《不寐》)、“香飘丹桂小楼前”(《风入松·中秋》)、“扫雪亭台、试灯门巷”(《齐天乐·癸未人日感怀》)等等。可见此时的“椒花村居”已经成为亭、台、轩、楼等园林建筑俱备,并植有梧桐、竹、梅、桂、柳等园林花木的私家园林。

由于戴鉴长期沉醉于诗文书画之中,不善生意经营,致使家道中落,至其道光十八年(公元1838年)去逝时,家中已“囊无储栗,瓶罍皆空”⑥,其子遂于当年即将“椒花村居”售予当地豪绅李澍,以维持生计。李澍将“椒花村居”改名为“荩园”,并进行整修和改造:将冷淘轩改为朱柱黛瓦的歇山台榭,又继续兴建宅室、厅堂、亭轩等建筑,增植花木,“牡丹尤胜”⑦。济宁地方志对其进行了记载,“荩园,在城北八里戴家庄,郎中李澍别墅,子孙守之四世,光绪时,亭轩花木犹擅一时之盛”[4]。

光绪五年(公元1879年),天主教传入济宁。光绪十三年(公元1887年),李澍的第四世孙李善虎将荩园卖给德国天主教圣言会传教士安治太和福若瑟,荩园作为教会立足之地,一开始并未进行大规模改动建设。光绪十三年(公元1887年),巨野教案后,安治太和福若瑟利用清廷的赔款进行征地建设,先后建有教堂、神甫楼、医院、学校、宿舍楼等欧式建筑,拥有房舍1000余间,土地200余亩,此时荩园亦称戴庄教堂。1908年,福若瑟病逝于园中一座中式花厅,为了纪念他,在门两侧墙上分别嵌有中、德文的志石。

作为德国天主教圣言会总部的所在地,戴庄教堂在历次战争中得以保存下来。济宁解放后,外籍神职人员先后回国,戴庄教堂及荩园收归国有,这里曾作为济北县人民政府、山东省精神病康复医院等驻所。荩园目前保留下来的部分基本保持了清末民初时期的空间格局:东北角水池虽被填没,但方池及台榭、桥亭风貌依旧;两座假山的山形并未改变,只是叠石局部有所松动脱落,假山北峰上的方亭为重建,南峰六角亭被毁但基址犹存。

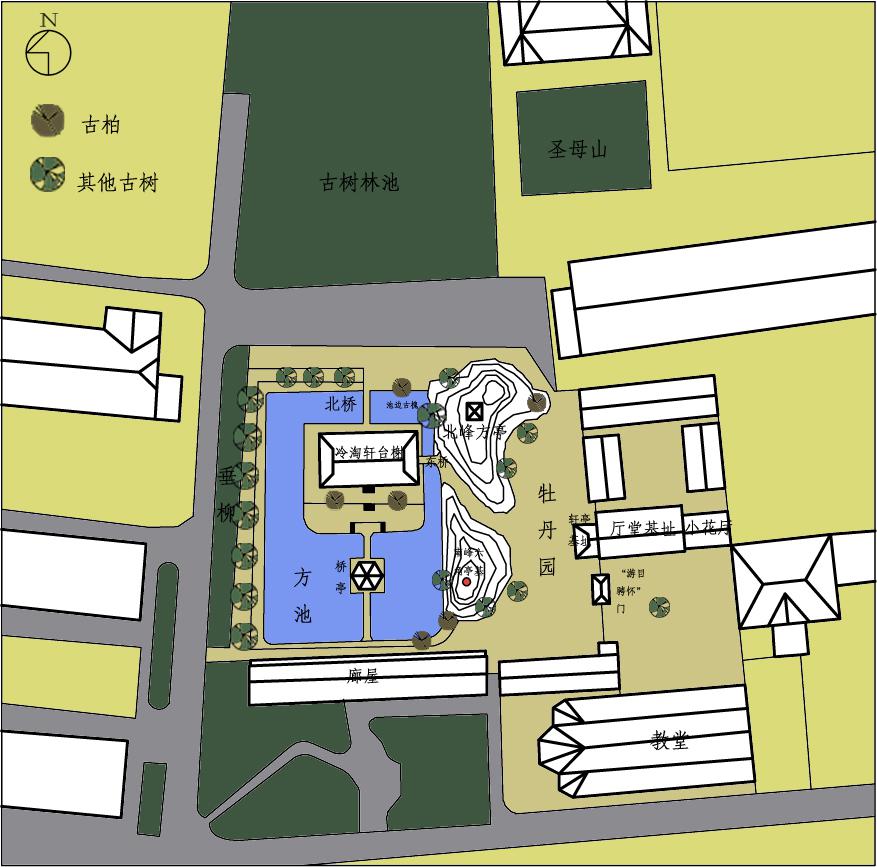

图3-38荩园平面现状(来源:仲臣绘)

图3-38荩园平面现状(来源:仲臣绘)

2.园林布局

荩园平面上为东宅西园的整体格局(图3-38),占地约6000平方米,现遗存有园门、方池、台榭、厅室、桥亭、假山;园中北侧林木茂盛,植有大量树龄在百年以上的松木、桧柏、银杏、糠椴、菩提、榔榆、等古树名木。宅院部分现保留花厅和厅堂基址各一处。厅堂为五开间,基址进深宽大,基础为青砖砌筑,边铺条石,应是荩园的接待客人的主要厅堂;花厅三开间,设有外廊,尺度较小巧,应为园中书房。厅堂和花厅南侧空间开阔,为园林的入口空间,北侧虽为一新建的三合院落,但从其对应于厅堂和花厅的布局来看,可推断园林的宅院部分是由主院和附院两部分组成。

园林东面有一道砖砌漏空花墙将宅园分为两部分,墙中偏北开月亮门,镶有石匾额,上刻篆书“游目骋怀”。园门上覆歇山屋顶,檐角翘起,由内外各两方柱支撑,园墙漏空部分几乎占据了整面墙体,通透轻灵。园内布局紧凑,颇具皇家园林风貌。月亮门通向东部的假山和西部的方池,南、北假山总长约50m,分南、北两峰,北峰为主峰,上建方亭,南峰为次峰,最高处筑有六角亭,现存基址一米见方,十分小巧。两峰层次分明,间辟小径,可至西部方池台榭。假山山石嶙峋,峰岭坡麓皆以土为芯,外砌青砖,再外包湖石,假山路径盘旋,奇花异草,古木森森。古树以糠椴为主,还有银杏、黄连、桧柏、青檀、菩提、榔榆、古槐等十余种,树龄大都在200年以上,极富山林野趣。南峰西侧山腰一棵青檀,干枝向西俯身方池之上,给人以古朴之美,北峰上临方池亦有一株古槐,繁茂蓊郁,遮云蔽日。西部方池占地4亩,深5m。池中东北部有高台一座,青砖砌筑,20m见方,离水面高度3m,东、南、北三面各有石栏小桥与池岸相连,台上筑五楹水榭一座。东桥呈长拱形,桥面与水榭回廊地面相平,北桥为圆拱石砌,桥面与城台相齐,两桥皆短,数步越桥即到水榭廊下。南面小桥颇长,约15m,桥中段设小台,4m见方,上建凉亭,六角攒尖,小巧精致,为典型南方园林式建筑。凉亭翼然水上,离水面仅约1m,木质结构、斗拱飞檐、古朴典雅。过亭,升三层台阶可至水榭,水榭面阔五间、进深一间,歇山式,红柱擎檐,南北开门、四面设窗,回廊相绕(图3-39)。

图3-39荩园,a:“游目骋怀”门;b:假山北峰;c:假山南峰;d:水榭;e:凉亭(来源:自摄)

图3-39荩园,a:“游目骋怀”门;b:假山北峰;c:假山南峰;d:水榭;e:凉亭(来源:自摄)

方池的西岸应为荩园西界;南岸现为一栋青砖砌成的近代建筑,可欣赏方池台榭景致,推测为为荩园旧筑基址;北部空地,历史上应有建筑院落,但是由于相关记载,已很难考证。⑧

3.山东运河宅邸园林的价值与内涵分析

济宁的园林大都始建于明中叶以后,此时明政府对山东运河进行了两次大规模的整治,运道通畅无阻。济宁自古河湖众多,水源充足,城区内外有大小不一的坑塘十余处,另有多处泉眼,是一座典型水网密布的城市。运河的贯通把济宁零散的泉、池、河、湖联系起来,使周边原本走向散乱的水道融会贯通形成体系,改善了该地区的水利环境,为运河岸边府邸园林的集中出现创造了有利的自然环境基础。

运河的畅通推动了济宁城市和经济的发展,同时也带来了许多江南籍的官僚和商客来此任职或经商。据不完全考证,仅明朝时期在济宁为官的江南籍官员就有数十人,其中知府、知州有19人,同知有14人,州判、通判有13人,州学、学正有6人,主薄有3人。⑨他们的宅邸大都沿承江南民居建筑或直接受其影响,这在建筑的风格和技法上也推动了济宁园林的发展,并使其在北方园林基础上,加入许多江南园林风格。这种南北风格兼具的园林形式具有重要的园林历史和艺术价值,堪称我国造园史上的一朵奇葩,本文仍以保存较为完整的荩园为例对其进行价值与内涵评析。

在私家园林营建中,追求家道昌盛是园主普遍怀有的一种心理需求。在《易经》中,八卦的东北方为“艮”,而“艮”与子孙宗族的兴旺相关。荩园的东北方修筑假山,将地势由低变高,暗合了这一传统风水理论。假山位于园门前方,形成园中主景方池台榭的屏障,假山分为两峰,路径盘桓,杂以林木,山顶点缀小亭,这是明清时期园林假山常用的屏山手法。山势的起伏,岩石的脉理,浑如天成;结构轮廓层次分明,既可远观,也可近赏,为典型的苏杨叠石风格。在具体构造中,假山先用青砖砌构外形,然后以湖石包砌外表,如若不包,这些青砖砌成的岭麓峰峦则与方池西侧的青砖驳岸则构成一个整体,使园林山池风貌更加和谐统一。

就荩园的水景而言,此园的水池为长方形,具有端庄稳重之气,池中修筑高台,台上建水榭敞厅,形成方池台榭的格局,又有凉亭点缀,小桥卧波,故而并无僵硬之感。西侧池岸与假山结合砌筑,质朴之中也体现了一定的变化。唐代以来,中国古典园林中常设方形水池,但在明代后期,江南私园中的水景形态大多灵动活泼,池沼驳岸曲折多变,而在北方园林如北京恭王府花园中,仍可见肃穆规整的方池,由此荩园的方池显然为典型的北方风格。⑩

园林中台榭的原型可以追溯到“灵台”,即一种高台建筑。高台建筑在史前就已存在,如“丘居”、“台城”,即在夯土高台上建造的宫殿、城池、烽火台等。殷末周初产生了园林的雏形——“囿”,此时宫室中的高台建筑与自然环境开始结合,出现了与灵沼、灵囿相结合的“灵台”,形成了原始的台榭营造模式。这种形式又在秦汉等早期园囿宫室中所采用,也是唐宋时王孙贵族私家园林中普遍存在的园林景观。明清以后,皇家园林和公共风景园林还有台榭建筑存在外,私家园林中已经很少见到。作为传统园林手法的孑遗,荩园的方池台榭还具有秦汉宫苑“引渭水为池,筑为蓬、瀛”⑪的传统仙山园囿的空间意象,使荩园具有“尘世蓬瀛”的雅称,这些都是荩园园林艺术的重要特征和价值所在。

另外,据《泼墨轩集》序中记载,园主戴鉴少时随其叔辈由运河前往江南游历,“遨游吴越晋豫间”⑫。荩园中分隔宅园的漏空花砖墙,与扬州的何园、个园等园林中常见的漏窗风格相似,具有明显的江南风格。戴鉴曾游历江南,所作《沁园春·扬州》、《踏莎行·经倚虹园》等词即表明了他与扬州园林的渊源。作为江南园林风格沿大运河向北传播的重要物证,荩园的漏空花砖墙使其具有独特的历史文化研究价值。

参考文献:

①潘守廉修,袁绍昂,唐烜纂,民国《济宁直隶州续志》《名胜志•园亭》(据民国十六年铅印本影印)//中国地方志集成,山东府县志辑77,南京:凤凰出版社,2004

②③④⑤⑥⑦⑧[清]徐宗幹修,,[清]许瀚纂,道光《济宁直隶州志》《古迹•亭馆》(据清道光二十一年刻,清咸丰九年刻本影印)//中国地方志集成,山东府县志辑77,南京:凤凰出版社,2004

⑨参考:王建波,尘世蓬瀛——山东济宁荩园小考,中国园林,2010(03):99

⑩张兆林,于源溟,明代运河济宁流域的私家园林,艺术百家,2011(07):51

⑪贾珺,淮安清晏园考略,建筑史,27辑:135

⑫[清]顾炎武,《历代宅京记》卷三“关中一”北京:中华书局,2004

(本文转载自《大运河线性物质文化遗产——山东运河传统建筑》,赵鹏飞谭立峰著,中国建筑工业出版社,2019年5月版)

赵鹏飞,天津大学建筑设计及其理论专业博士,国家一级注册建筑师,现任山东建筑大学建筑城规学院副教授、硕士研究生导师。近年来出版专著3部,发表论文20余篇,主持建筑设计项目20余项。

责任编辑:王雨萌