初审编辑:魏鹏

责任编辑:刘美显

走进逯家村,完全看不到昔日贫困村的影子。 (张敏 摄)

留兰香精油提取设备(张敏 摄)

于科村驻村工作队逐户走访调研。(李小梦 摄)

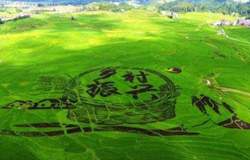

小郭家村实现美丽乡村建设与产业发展融合推进。(崔健 摄)

村容干净整洁,白墙红瓦,树发新芽,鸟语花香,平整干净的水泥道路伸向远方……这个过去落后贫穷的小乡村,因一株留兰香,彻底变了模样。

2017年,依托本村种植留兰香历史的优势,商河县殷巷镇逯家村发展留兰香特色产业,摘了“贫困”帽,走出一条适合本村发展之路。

因地制宜、因村施策,宜农则农、宜商则商。近年来,我市贫困村在脱贫攻坚、乡村振兴过程中,结合自身特点,因地制宜积极探索脱贫攻坚新路径,巩固脱贫成果。通过土地规模化经营、市场化运作培植产业、壮大产业,将扶贫与扶志、扶智相结合,涵养内生动力,提振贫困群众的精气神,促进集体增收、群众致富,为高质量打好脱贫攻坚战蹚出了一条可复制、可借鉴的路子。

一片绿叶带火一个镇的产业

在过去,一提起商河县殷巷镇逯家村,周边的人都连连摆手:“那可不是啥好地方,东家盖房,西家垒墙,整个村里乱七八糟一片,小胡同进不去三轮车。”更让逯家村民不能忍受的是,村里常常是“晴天一身土,雨天一身泥”。要是夏天赶上连续降雨,“进不去村,出不来户”让人很是无奈。

逯家村及周边村镇工业基础薄弱,群众收入主要依靠外出务工,经济发展缓慢,是名副其实的贫困村。然而,地处华北冲积平原,逯家村又有着优越的土地资源,土壤肥沃,耕性好,适宜种植多种作物。

“每个村情况都不同,外地乡村的发展节奏和发展模式,我们村很难效仿。要想摆脱贫困,就要结合我们村自己的优势,找准定位,走出一条自我发展之路。”逯家村党支部书记张洪军说。

逯家村有过种植留兰香的历史,但因技术不成熟,一直未形成规模。精准脱贫攻坚战打响后,逯家村将留兰香确定为群众脱贫的主导产业。

2016年,逯家村的留兰香达到亩均15公斤精油产量的历史最高纪录,所产留兰香精油中香芹酮、柠檬烯两项主要有效含量均高于国际优质标准,破解种植技术难题,并与业务份额占据亚洲90%以上的上海万香国际牵手,签订长期合作协议书。在上级党委政府支持下,逯家村成立佳禾留兰香种植专业合作社。2017年,逯家村全村土地交由合作社运用,通过土地流转方式,以村民土地入股的形式,整合全村土地资源,种植留兰香。通过优化种植技术,推广精细化管理模式,产业起来了,村里人的腰包鼓了又鼓,村集体更加壮大。

在逯家村,村民通过土地流转“获租金”,扶贫资金、资产整合入股“变股金”,入园劳动“挣薪金”,贫困群众领三份钱,成了“三金农民”,脱贫致富的底气和信心越来越足。

留兰香产业迅猛发展更使得逯家村芳“香”四溢,不少知名企业觅“香”而来,从软弱涣散的贫困村成了产业兴旺的“样板村”“明星村”。

记者了解到,逯家村留兰香产业发展吸引周边村社前来取经,带动40余个村种植留兰香。2018年底,殷巷镇留兰香种植面积达7000亩,已成为江北最大的留兰香种植基地。根据规划,到2020年底,整个殷巷镇留兰香总种植面积达到3万亩,将成为全球最大的留兰香种植基地。

如今再走进逯家村,沿着平整的主路慢慢前行,只见远处留兰香基地里绿芽初绽,近处村舍整齐划一,干净整洁的道路、宽阔漂亮的广场,一片生机盎然的景象,犹如一幅美丽的乡村山水画。

“以前是‘土坑烂洼、钱不够花’,现在是‘美丽乡村、小康之家’。到了晚上,路灯照得亮堂堂的,走在村里,满鼻子都是香气。”张洪军说。

于科模式为贫困户撑起精准“扶贫伞”

于科村是南部山区柳埠街道54个贫困村中寻常的一个,在脱贫攻坚战中,柳埠街道以于科村为试点,探索出了一条可推广的精准扶贫“于科模式”。

记者采访了解到,该模式的主要做法,就是将脱贫措施一揽子打包,逐户分析,一户一策,实现扶贫政策、脱贫措施全部惠及到户。“这个模式就像一把伞,帮扶责任人是伞柄,所有扶贫政策和措施是伞骨。责任人把贫困户情况摸透,再分户施策,让政策和措施落到实处,用实干担当和耐心真心为贫困户撑起一把脱贫伞,打通精准扶贫的‘最后一公里’。”该街道相关负责人介绍。

那什么是“最后一公里”?是要把党的好政策宣传到人,把帮扶责任落实到位,将脱贫措施对症下药、精准到户。对此,柳埠街道由驻村工作队牵头,其中帮扶责任人把危房改造、医疗扶贫、保险扶贫、教育扶贫等好政策,以及产业项目分配、孝善南山养老补贴、扶贫专岗等脱贫措施一揽子打包熟悉、吃透,再进行一对一结对帮扶,为每一户“私人订制”脱贫方案。

“于科模式”能够实现的关键,是帮扶责任人入户把贫困户情况摸透,并形成“七看一问一定”的入户走访程序:“七看”即入户看吃穿、看住房、看身体状况、看有无“读书郎”、看水电和信号、看子女情况、看档案和资料;“一问”即问收入情况;“一定”即定帮扶措施。

通过“于科模式”,柳埠街道有效杜绝了帮扶责任“拜年式”走访,架起了沟通的“连心桥”。同时,通过常态、持续的点对点入户走访,帮扶责任人掌握了贫困群众家中的真实情况、真实诉求和真正致贫原因,使扶贫工作有了更清晰、更精准的家底,使问题解决和政策落实更加有的放矢,将扶贫“精准摸底”落到实处。

为了给每一户贫困群众制定切实有效的帮扶措施,于科村驻村工作队一班人坚持以群众需求为导向,多次“挑灯夜战”逐户逐人分析研判。

通过充分利用危房改造政策,该村所有危房目前都已改造完成,“光政府的危房改造补贴就3万多块钱,新房子是村‘两委’和村里党员帮着盖的,老屋拆下的料都能用,我基本上没怎么花钱。”村民王陈恩英说;通过深入研究低保政策和医疗保险政策,该村给符合条件的贫困户申请办理低保,“低保每月360元,这个钱对于日常生活来说足够用了,看病报销自己只需要花很少钱,有效减轻医药费用负担。”村民韩生民说……

记者采访了解到,该村的每一户每一项脱贫措施、方法,最后都要通过召开村“两委”、党员、群众代表会议,集体研究确定最终方案并公示,在政策允许条件下,最大限度提升贫困群众获得感。通过“于科模式”这种“私人订制”的方式,于科村8天内实现了扶贫专岗应设尽设、孝善协议应签尽签、危房改造应改尽改、扶贫收益分配全覆盖。

找准产业小村庄做好菊花文章

在历城区唐王镇,有一个贫困村与菊花结缘,全村围绕菊花产业“做文章”,发生了天翻地覆的变化,让许多来到这里的人,都感受到了新时代农村的独特魅力和古朴风情。这个村就是小郭家村。

小郭家村总共有77户,没有多少人家。村庄的占地面积不大,位置比较独特,但就是这样一个有待脱贫的贫困村,凭借政府和村民的努力,打造出属于自己的“菊香”品牌。

日前,记者来到该村,还没进村,就看到一处标有“菊香小郭家”的指示牌,上面刻画着一朵硕大的菊花。走在村中,路面一尘不染,两侧看不到任何杂物摆放;分类垃圾桶整齐地摆放在每个路口;路旁的花坛里栽种着绿化植物;民宅的墙面粉刷一新,上面画有跟菊花相关的各种图案和文字。走进村居,房前屋后有绿树鲜花环抱,院落宽敞整洁,屋内窗明几净,厨房干净卫生,村民更是笑容洋溢……

该村“第一书记”王耀明介绍,近年来,小郭家村依托政府的相关政策,通过美丽乡村建设打牢村庄产业发展基础,引入山东裕泰农业发展有限公司发展菊花产业,在村内种植了百亩杭白菊,实现了美丽乡村建设与产业发展融合推进。

记者看到,小郭家村整村以菊花为主题,几乎每户墙上都画有跟菊花有关的图案和文字。其中包括十大名菊以及跟菊花有关的诗句,像陆游的“今朝唤父老,采菊陈酒壶”、李清照的“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖”等。

“目前,我们已经成立了以‘菊香小郭家’为主题的观光专业合作社,并对‘菊香小郭家’这个品牌进行了商标注册。”王耀明说,去年10月,他们村的近百亩菊花获得大丰收,通过烘干加工出了7吨菊花茶,为村集体经济实现利润近24万元。不仅如此,去年3月份,他们村通过改造废旧坑塘,整理出土地建设了55千瓦的光伏发电项目,同年5月份并网发电,截止到目前,已经发了5.5万度电,村集体增收4万多元。

“今年,在发展菊花产业的基础上,我们村又与驻村企业合作发展蘑菇产业,试种了3个大棚的赤松茸和羊肚菌,目前产量喜人,最多时一天能产近千斤。下一步,我们将扩大产量,再建7个大棚。”王耀明说道。

初审编辑:魏鹏

责任编辑:刘美显

我省新旧动能转换基金投资子库初步建立。“目前已形成第一批基金投资子库入库项目名单,项目共计570个,总投资5376亿元,拟申请基金投资1075亿元[详细]

山东乡村振兴"十百千"示范创建工程有这些进展去年8月,省发改委等省直11个部门,联合启动实施乡村振兴“十百千”示范创建工程,印发公布了第一批10个县、100个乡镇、1000个村创建名单。第一批示范创建名单公布后,各示范创建单位充分发挥主观能动性,科学谋划、统筹...[详细]

4月7日是2019年清明小长假最后一天,济南交通局发布了省城当天道路运输情况,其中铁路发送旅客110781人,同比增长15.3%。4月6日0时至24时济南市收费站共计通行车辆561555辆,同比增长33%;高速公路通行456577辆,同比增长38%,其中小型免费车315714辆,同比增长43%...[详细]

清明假期青岛纳客333.3万人次。王爽)“况是清明好天气,不妨游衍莫忘归”,4月5日至7日的清明节小长假,全市天气晴转多云,游客纷纷外出郊游,赏花游、生态游、周边游、乡村游等条条线路普遍火爆[详细]

清明假期,春风煦煦,柳绿花红,山东各地天气晴好,游客出行热情高涨。滨州市举办“第六届郁金香文化节”、邹平黄河旅游文化节暨第三届海棠花节、阳信第三十届梨花会等,踏春赏花游成为春季一道靓丽的风景线。[详细]

山东援疆“大仓东移”工程结出新硕果。两场消费扶贫会引来亿元订单齐鲁晚报喀什4月7日电[详细]