荧光童行-点点荧光让爱同行

首批向小学生发放1万件爱心荧光衣,各地市相继展开发放。

首批向小学生发放1万件爱心荧光衣,各地市相继展开发放。

网罗山东各地名小吃,一起品味舌尖上的山东。

对济南潍坊烟台威海青岛的生产车间、科研一线进行采访报道。

定于2014年4月25日至10月25日举行,主题:让生活走进自然。

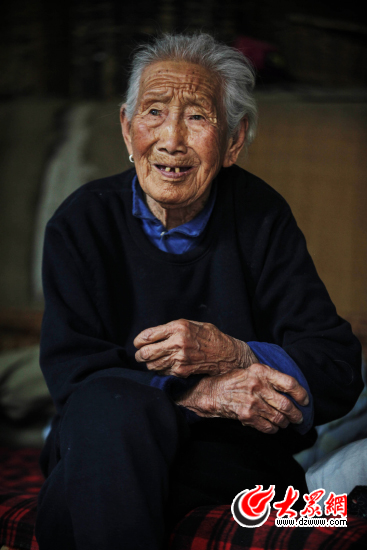

家住莒县小店镇金墩一村的老党员卢兆兰今年100岁了。大众网记者见到卢兆兰老人的时候,她因身体原因无法接受采访。但通过她儿子王常明的讲述,我们还是最真切地感触到这位平凡老人瘦弱的身体里涌动着的精神。

编者按

日照市莒县是一块有着光荣革命传统和优良作风的红色土地。在这片红色土地上,生活着一批普通却又不平凡的老人,他们就是我国建国前老党员。这个群体最多时曾达13341人,截至2013年12月15日,尚健在1058人,其中抗战期间入党的200人,解放战争期间入党的858人,年长者已逾百岁,最年轻者也已过八旬,平均年龄为86.7岁。到今年,仍健在的已不足900人。

自2012年10月开始,日照市委组织部、莒县县委组成专门工作组,对老党员事迹进行抢救性、保护性挖掘整理,累计征集到近20万张图片、3万多分钟视频资料和大量珍贵实物。今年5月16日至19日,大众网记者踏上这片红色土地,通过走访、调研,与十多位老党员交流,与他们身边的人接触,近距离感受这群“80后”老党员跨越时代的“本色精神”。

莒县“80后”老党员故事(1)

儿子当干部母亲先定规 百岁党员不要村里一分钱

大众网记者 姜洋

她今年100岁,党龄71年。老人名叫卢兆兰,日照市莒县小店镇金墩一村人,1914年11月出生,1943年7月入党,现年99周岁。抗战时期任金墩村妇救会会长,丈夫王连成是1938年参军、1940入党的老革命。【高清组图】

家住莒县小店镇金墩一村的老党员卢兆兰今年100岁了。大众网记者见到卢兆兰老人的时候,她因身体原因无法接受采访。但通过她儿子王常明的讲述,我们还是最真切地感触到这位平凡老人瘦弱的身体里涌动着的精神。她是党员,更是慈母,从1943年7月入党到现在,卢兆兰亲眼见证着党和国家前行的历史,用自身行动实践着当初在党旗下的誓言,用言传身教为儿女们指引着坚定的方向。

儿子当干部母亲先“立规”,“四条纪律”扭转不正之风

卢兆兰1914年出生,抗战时期任金墩村妇救会会长,丈夫王连成是1938年参军、1940入党的老革命战士;大哥卢兆瑞是抗战时期的革命烈士,葬于莒县蟠龙山革命烈士陵园;她的四个儿子、三个孙子都是中国共产党员。在小店镇,卢兆兰老人一家是名副其实的“党员之家”。

卢兆兰的三儿子王常明今年60岁,去年卸任村支书时被乡亲们百般挽留。这位里里外外都透着朴实和热心的老党员,说起母亲对自己的帮助与约束,充满深情与尊重。王常明早先是莒县一家工厂的副厂长,后主动要求回到家乡,担任村支部书记。当时,村里的班子工作局面混乱,不正之风严重。就任的第一天晚上,卢兆兰来到了儿子家,对王常明提出了“四条纪律”,第一,不能贪占村里的钱;第二,不准用公款大吃大喝;第三,不准公款报销应由自己负担的费用;第四,不准搞“一言堂”,并明确指出如果儿子忘记了革命传统、违反了党纪国法,她带头到上级党委反映。于是,在全体党员大会上,王常明把母亲跟他约定的“四不”作为对自身的要求,让大家监督。

王常明说,他特别能理解母亲对他“约法”的初衷,也特别清楚母亲对工作作风的看重。卢兆兰是1943年的党员,从抗战时期到解放时期,地下党组织的联络常在她家中,许多地下党员有时也以她家为掩护。从和这些党员干部的相处中,卢兆兰对党的作风和党的纲领有着最深刻的认识。所以,她对孩子的要求也就是最质朴的“对得起党,不负党员的称号”。

牢记这一教诲,王常明为村里奉献服务了13年。提起他,村里人都会说他“是个好人”、“是个好干部”,而要举例说明的时候,不同的人又会列出绝不雷同的事例。但无一例外的,村支部成员都还记着去年他卸任的时候,在全体党员干部大会上留下的临别赠言:“我希望咱们的党员干部在未来的工作中,敢于担当,善于担当。把我们党好的作风和传统发扬光大。”有其母自有其子,卢兆兰对儿子的叮咛嘱托,通过王常明的言传身教,又变成了全村党员工作生活的警鉴与提醒。

不添麻烦却爱关心他人,百岁老党员大爱情怀

在村里,但凡提起卢兆兰,众口一辞就是她对大家的关爱。一位八十多岁的老人说,卢兆兰这么长的党龄,这么有影响的老革命,这么多年了,就从来没看见过她对集体伸手要过一分钱。对此,王常明也认为,母亲最大的一个特点就是不愿给人添麻烦,不管是对个人,还是对组织。

1952年3月,卢兆兰参军多年的丈夫王连成带伤复员回家,看着走时身强体健的丈夫变成了身上多处枪伤、四肢严重变形、基本失去劳动能力的残疾人,卢兆兰心痛不已,但是她没有抱怨、没有哭泣,因为她知道生活还要继续下去,这十几口人的大家庭还要靠她支撑。 上级部门知道了她家中的情况后,打算给她家一笔补助,却被她一口回绝了。她说:“在村里还有许多比我们更困难的人家,应该把钱给他们,作为党员要依靠自己,绝不能给组织添麻烦。”

卢兆兰自己不给组织添麻烦,却甘于替别人揽麻烦。金墩村村民王连登夫妻,一生一直没有生育,领养的一个女儿也出嫁了。到了晚年,夫妇俩多病多灾,身边没有人照顾。卢兆兰见到这种情况后,主动照顾起了两位老人,为他们求医问药,为他们端水送饭,照料他们的日常起居,直至上世纪末王连登夫妻先后去世。

村民王连元是个光棍汉,年老后,无人照顾,卢兆兰看在眼里、记在心上,但自己也因身体年迈,心有余而力不足。她就嘱托自己的儿子们照顾王连元,直到2004年老人去世。

100岁的卢兆兰,从战火纷飞的年代走来,为新中国的成立立下了汗马功劳。当硝烟散尽,幸福生活来临,她却甘于隐没乡野,深藏军功章,为党和人民的事业继续燃烧自己的生命之火。她用行动,证明了一个老党员的精神,就像她所说过的:“我也不图什么,也干不成什么大事,只要活一天,我就不会忘记我是一名共产党员。”

初审编辑:魏鹏

责任编辑:刘宝才