曹国权:齐鲁地质魂

临终前仍反思山东地矿工作 1985年曹国权就已退休,但他却为山东地质工作到生命最后一刻。这篇论文发表在《山东地质》上,这本杂志正是曹国权为山东地矿局力争的一份公开出版的学术期刊。

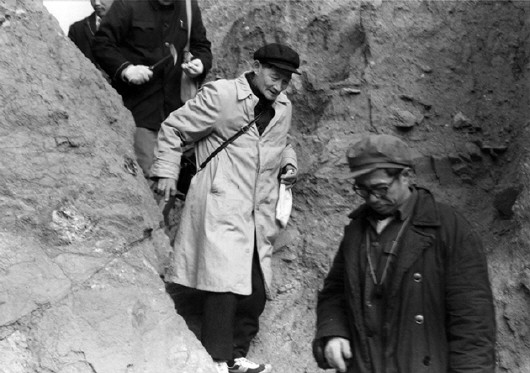

1981年曹国权(左)与程裕淇院士在经石峪勘查

年过花甲的曹国权对日照区域地质图野外验收

曹国权晚年仍孜孜不倦,严谨治学

■ 齐鲁名士

□ 本报记者 赵洪杰

济南历山路74号大院,藏于高楼中,初冬时节显得格外静谧。从1961年7月开始,这里就成为了山东地质勘查工作的指挥部、山东矿产资源的信息中心。就在这一年前,曹国权来到山东。他毕业于西南联合大学地质系,是我国地质事业的早期开拓者之一。来山东之前,曹国权先后在江苏、安徽、辽宁、河北从事磷矿、煤矿、铁矿等矿种的勘查工作。

山东地质矿产勘查开发局东边原有一条过道,曹国权每天从这里经过,准时走进办公楼。走路时,长年野外考察的习惯似乎让他一直保持这样的姿态:习惯性地贴着路边,头略微前倾,步伐均匀,仿佛在丈量着什么……

11月13日,曹国权先生百年诞辰纪念会在济南召开,人们深情追忆他对山东地质的杰出贡献和大师风范,省国土资源厅副厅长王桂鹏评价他为“齐鲁地质魂”,并为其写了一首诗:“泰山不老松,齐鲁地质魂。实业救中国,求学赴昆明。革命一甲子,地质伴终身。山东四十年,硕果赖根深……”

王震称赞“还是他讲得明白”

山东金矿储量占全国四分之一,金矿产量长时间占全国三分之一,而且对全国金矿勘查也起到了重大的推动作用。在此方面,曹国权功不可没。他到山东不久,就为山东金矿找矿工作留下了一笔闪光的重彩。

已退休的地矿局原总工程师艾宪森介绍,胶东有丰富的黄金矿藏,并有悠久的开采历史。但建国后很长一段时间,由于在学术思想上一直局限于探找石英脉型金矿,找金工作迈不开大步。

曹国权运用地质力学理论,和省地质六队(现在的六院)职工一起发现和评价玲珑九曲金矿,系统地总结了胶西北早起华夏系“S”型构造对金矿的控制作用,使山东找金工作在宏观认识上产生了突破性的飞跃。此后,地质六队在三山岛和焦家发现了两处特大型金矿床,并在全国首次提出了“破碎带蚀变岩型金矿”类型,阐明了其成矿机理。

为了指导招莱地区金矿地质勘查工作,他几次住进玲珑九曲矿区,钻坑道、蹲探槽、跑路线,忙得不亦乐乎。

“文革”来了,曹国权此时已是地矿局副总工程师,是被批斗的“前四号人物”之一。他被下放到了临沂垛庄劳动。“到了农村,他也不抱怨,和局里一同来的搞测量的同事,为村里建了个小水库。”女儿曹为讲述时噙着泪花,她说,父亲一直到老都没有埋怨过谁,平淡面对自己遭遇的不公平待遇。两年后,曹国权调回济南,没有活干,主动申请到图书馆整理图书。

经过一场浩劫,1975年国民经济到了崩溃边缘,国家对找矿工作重新重视起来。这一年,时任国务院副总理的王震到山东,考察招远金矿勘查开采情况,地矿局军管会汇报后,王震并不满意。无奈,尚未“解放”的曹国权从图书馆被叫了出来。听完曹国权的介绍后,王震对地矿局领导说:“还是他讲得明白。”

三山岛、焦家和新城三个金矿被发现之后,山东又找到了五个大型或特大型含金矿床,一举使我省探明的岩金储量跃居全国之首。1985年,“焦家式金矿的发现及其突出的找矿效果”这一科研成果,获得了国家科技进步特等奖。地质六队也因此被国务院表彰为“英雄地质队”,至今无出其右者。

一生钟情区域地质调查

曹国权65年的地质生涯中,踏遍了祖国的山山水水。在山东工作的40年,几乎每处大型矿床、重要的地质剖面都留下了他的足迹。艾宪森担任曹国权的助手多年,他认为曹国权最难能可贵的是,一生都注重区域地质调查。

区域地质调查是地质工作的基础性工作,也是最吃苦头的工作,找矿、找水、修路等应用工作都离不开它。曹国权到山东时,山东的区调工作刚起步,他经常到设在泰安的区调队检查指导工作,亲自参加重要地质剖面测量及重要的地质路线检查。

岩石形成时间愈久,区域调查就越难,尤其是古老变质岩,在这样的地层构造上找矿难度很大,必须通过一系列重要的基础地质理论研究来指导找矿实践。

上世纪60年代初,中科院院士、地矿部原副部长程裕淇领衔的专题组,应邀在新泰雁翎关地区开展前寒武纪(18亿年前)地质研究工作,这期间曹国权每年都有两三个月住在雁翎关,亲自参加地质剖面测量、填图。原区调队队员张成基对记者说:“这一次地质调查对泰山群的层序进行了厘定,至今仍被地质工作者赞用。”

胶东群也属于前寒武纪,但地层如何划分一直存有争议。1986年,74岁高龄的曹国权亲自参加了胶东群现场讨论会,自始至终从胶州、平度、莱西、栖霞到烟台,率领地质人员在野外细心观察,热烈讨论,确定了胶东群划分新方案,沿用至今。

对这次现场讨论会,地质队员林润生曾用诗记载:“东鲁遨游八日满,慧眼欲尽沧桑变。化山蓬夼一边去,胶东荆粉三足天。小山位置含疑问,元古对比存争端。欲问决议生命力,山高水长天地宽。”

如诗中所言,这次研讨会废除了原有对原太古代胶东群化山、蓬夼两个组的划分,确立了胶东、荆山、粉子山群级地层三足鼎立的划分新方案。“苦步青山觅真谛”,自此之后,荆山群这一新的地层单元写进山东地质史。

野外生活苦中有乐,有这样一个故事令同曹国权共事过的同事至今记忆犹新:1961年10月,华北地区前寒武纪地质现场讨论会在烟台召开,应曹国权之邀,程裕淇、王植、马杏垣、董申保等国内知名地质学家参会,这几位有的是曹国权的老师,有的是前辈。在野外考察过程中,大队人马在牟平系山观察位于前寒武纪花岗质岩体近处的一个大理岩露头时,对其产状和来源展开了讨论。

几位科学家意见不同,争得面红耳赤。董申保先生既是打圆场,也是出难题,对曹国权说:“还是听听东道主曹总的高见吧!”站在一旁一直听着几位争论含笑不语的他,用地质锤敲打几下石头后,指着石头“发令”:“石头,石头,你说话!”几位老先生顿时哈哈大笑起来。

临终前仍反思山东地矿工作

1985年曹国权就已退休,但他却为山东地质工作到生命最后一刻。晚年,他仍关心着山东境内分布占60%面积的前寒武系变质岩,其中蕴藏着丰富的矿产,尤其是金矿和铁矿。83岁高龄时,八易其稿的《鲁西早前寒纪地质》一书出版,并在第30届世界地质大会上交流,引起地质界高度关注。

曾帮助编辑书稿的张天祯说,曹国权不仅具有很高的地质理论水平和丰富的实践经验,而且汉语及汉字功底相当深厚。读这本书的导言,不会见到地质学文章常见的枯燥描述,而是像在读一篇散文,听一位老人讲述一幕一幕山东地壳演化的故事。

由于常年野外奔波,使曹国权的身体受到了劳损,患上了严重的哮喘病,被迫经常带着氧气罩工作。但在80多岁时,他学会了电脑,每天上网了解国际地质科技发展动态,掌握新的地质信息。临终前一个月,他还在电脑上敲出了一篇文章——《山东地质矿产工作的反思》。

在不足2000字的论文中,他给山东地矿工作者出了几个大题目:“淄河流域铁矿大概是同生层状矿床”;“莱芜铁矿的性质可能不是来自岩浆岩,而是寒武—奥陶纪地层”;喜马拉雅运动对沂沭断裂带活动的影响及其内的“滑塌构造”值得重视和研究……

艾宪森说,如果不看作者是谁,读完论文会为作者论题的新颖精到而叫绝,当将其与近九旬老人联系到一起时,不禁潸然泪下。未曾想,这篇论文成了他的绝笔,只是这些未解问题留给了后人。

这篇论文发表在《山东地质》上,这本杂志正是曹国权为山东地矿局力争的一份公开出版的学术期刊。他担任了第一届编委会主任和主编,《山东地质》自1985年至2003年共编辑发行52册,计有600余篇地质科研论发表,展示了二十世纪后20年山东地质科技工作者的奋斗足迹和地质科学研究成果。这本杂志教育和影响了一大批探求地学、潜心钻研、又红又专的知识青年。如今,已更名为《山东国土资源》。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属大众报业集团大众日报·大众网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。

原标题:曹国权:齐鲁地质魂

责任编辑:王雨萌